買取事例

数秘術の書籍が入荷いたしました★

本日は千葉県市川市のお客様より、ビジネス書、数秘術、実用書、スピリチュアル、健康本、心理学等の本をお譲りいただきました。本日お電話をいただきまして、即日出張買取となりました

御依頼ありがとうございました

むむ、手をかざしたら 不思議なパワー

不思議なパワー を感じる書籍がございましたので

を感じる書籍がございましたので

ご紹介をさせていただきます。

(↑※くまねこスタッフには超能力のような力は特にありません。)

「数秘術」やましたやすこ著

やましたやすこ

1988年インドへの旅において、最先端の心理療法と古代からの占術とを融合した方法論と出会い、フリーライターから占い師へ転身。主な活動は女性誌への執筆。数秘術のほか、タロット、易などを現代的にアレンジした占術も好評。著書に「自分発見/占い数秘学」「ピタゴラスが占う 現在の恋 未来の結婚」「女占い師のここだけの話」ほか。(本書著者紹介抜粋)

そもそも数秘術ってどういったものなのか、少しお調べしてみたところ、

西洋占星術や易学等と並ぶユダヤ占術の一つだそうです![]()

「数字」と聞くとちょっと抵抗のある方も多いかもしれませんが、

実際に調べるための計算式はお子様でも安心 の加減乗除で、できそうです!

の加減乗除で、できそうです!

具体的に自分自身に大きく関わる数字等の調べ方が分かりやすく載っており、

思わず占ってみたくなります~

(![]() 占いの形式もいくつかあるそうで、〇〇式、△▽等によっては異なる等など…

占いの形式もいくつかあるそうで、〇〇式、△▽等によっては異なる等など…

あると思いますので、ご容赦いただけましたら幸いです!)

あと、こちらの本には面白そうな見出しのコラムもいくつかありましたので、

一部抜粋してご紹介させていただきます

「性格はコインの裏表 もっと自分を受け入れよう!」

「性格はコインの裏表 もっと自分を受け入れよう!」

自己肯定感について、悩みのある方に。

はあ~~~、「性格はコインの裏表のようなものよ」って誰かにカッコよく行ってみたい。

「恋愛の達人は誰だ⁉ そしてギクシャクしがちな人は?」

「恋愛の達人は誰だ⁉ そしてギクシャクしがちな人は?」

恋愛トークが好きな方に。

お友達と一緒に盛り上がれそうですね♪

「老後の暮らしは第4ピークで決まる 安泰、孤独、冒険…あなたの未来は?」

「老後の暮らしは第4ピークで決まる 安泰、孤独、冒険…あなたの未来は?」

未来なんて知っている人はいない!だから誰もが知りたい、それが未来だ!!!

人生の道筋をたてるのに、頭の片隅にあると良いかもしれない、

素敵なアドバイスが得られるかもしれません![]()

ちょっと占い気になるな~やってみたいな~という方、この機会にいかがでしょうか

かこさん

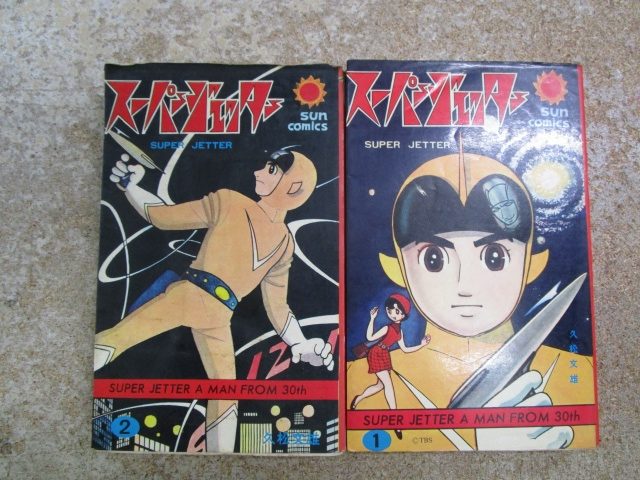

久松文雄『スーパージェッター』朝日ソノラマ、1968年が入荷しました!~世紀を超えた犯罪者の「コロナ・ビーム」!?

先日、埼玉県伊奈町(本町)での即日出張買取にうかがわせていただきました。昭和40年代のSFビジュアルブック、サンリオSF文庫、ハヤカワポケミス、ハヤカワノベルズ、創元推理文庫、久保書店QTブックス、エドガー・ライス・バローズ等をお譲りいただきました!

===

さて、今回は最近入荷しました、1960年代の絶版漫画を紹介いたします。歴史的な視点も取り入れつつ、現時点でどのような読み方ができるのかという点で、大変興味深い作品でした。

その前に、上記の歴史的な視点が何を意味するのか若干説明させてください。

新型コロナウィルスの感染拡大に直面して、私たちがこれまで当たり前だと思っていた生活のあり方や経済の仕組みなどを根本的に見直す必要が出てきています。ところで、私たちにとってなじみ深い生活様式や経済というのは、いつできあがったものでしょうか。それはについては、やはり高度経済成長を挟んだ1950年代から1970年代のインパクト抜きには語れません。あわせて、漫画というジャンルということであれば、ある時期までの漫画家には戦争体験の影響が色濃かったこともあわせて考える必要もあるかもしれません。この昭和の戦争も、日本の政治・経済・社会を激変させ、後の高度経済成長につながる「日本的」な制度(労使協調の企業別労働組合、年功序列や終身雇用、行政指導など)が準備されていきました。

見逃せないのは、戦争から高度成長にいたる日本社会の変化は、大きな歪みも伴うものであったことです。1964年11月に成立した佐藤栄作内閣は「社会開発」を掲げて、公害対策や住宅政策、そして広範な国土計画などを掲げ、高度成長の弊害の是正に努めました。そうした時代の作品であることを念頭におきつつ、今回紹介するのは以下の漫画になります。

TBSオリジナルアニメのコミカライズとして刊行された。久松文雄『スーパージェッター』(朝日ソノラマ、1968年)です。カバーのフリップには「タイムストッパーの切り札で、時間をとめたジェッターが、命を賭ける三十秒」と、同作品のコンセプトが示されています。30世紀からきた男タイムジェッターが、20世紀と30世紀の悪人を同時に敵に回して立ち回るというスリリングな作品となっています。ちなみに第1話の犯罪は銀行強盗でした。なんとも20世紀的な犯罪の光景に、未来のSFハイテク機器を織り交ぜるという形で、読者の時間の感覚が揺さぶられます。対するタイムジェッターは「時間を止める」という手法で立ちむかうというのも、面白い構図といえましょう。

正義のヒーローの必殺技が「時間を止める」ことで、しかもそれが生死を賭けた30秒であるということに忍ばされた、作者の意図はなんでしょうか。それを探っていくためには、戦争から高度成長を経た日本社会の激変を振り返ることが手がかりになると思います。

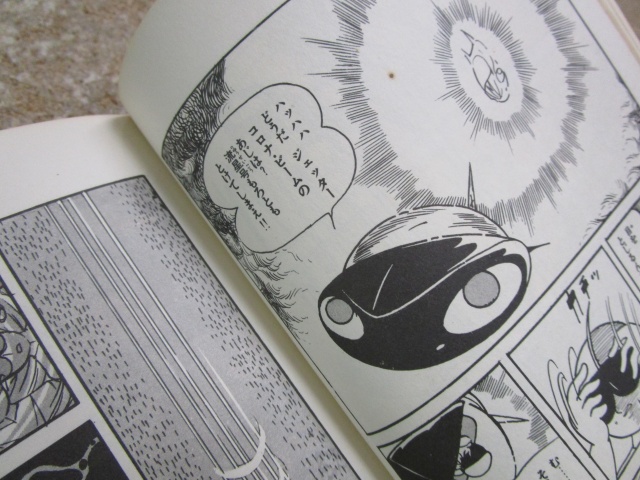

ところで、こんなワンシーンがありました。コロナ・ビームが引き起こすであろう変化を大局的には受け入れつつ、自分なりの「命を賭ける三十秒」に活路を見いだせ、というメッセージなのか、とふと感じました。

くまねこ堂ではこうした珍しい漫画などの買取のご依頼大歓迎です!その他にも、古道具・骨董品などの買取も行っております。ご遺品整理などでお困りのお客さまも是非お申しつけ下さい。

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

小野坂

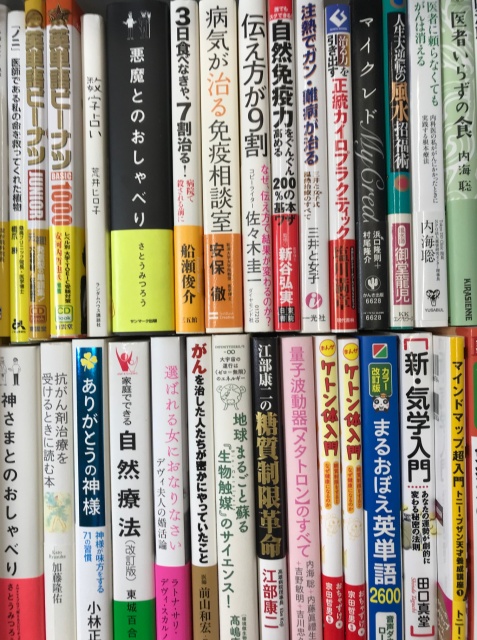

東京都中央区で、新しめの本の買取です!

本日は、東京都中央区の買取にお伺いいたしました!

ジャンルとしては、宗教・アセンション・スピリチュアル、自己啓発、ビジネス、実用書、語学などの古本の他、土門拳の古寺巡礼5冊セット、CD・DVDを買い取らせていただきました。

段ボール5箱くらいの本をご処分されたいとの御依頼でしたが……お譲りいただいたお品物の中には2~3年以内のかなり新しい本も含まれておりました!

いずれも帯付きで表紙がピカピカ! というキレイな状態。大変ありがたい買取となりました。お呼び頂けたことに感謝です。

また、写真家・土門拳の古寺巡礼も手堅く人気のある本のひとつで、こちらもキレイな状態でお譲りいただきました。こちらは輸送箱(郵送の際についてきた、ロゴなどが印刷されている段ボール箱)付のものもございます。ご処分の際はぜひともご一報を。

こちら、お譲りいただきました本の一部です。このご時世ですので、フジタン的にはラインナップの中でも健康や医療に関する本を見てしまいます。今後の事も考えて、ちょっと読んでみようかしら? と、コンテナの中を眺めるフジタンでありました。

フジタン

「だらしない夫じゃなくて依存症でした」話題のコミックのご紹介!

こんにちは、くまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回はリピーター様からお譲りいただいた書籍をご紹介させていただきたいと思います

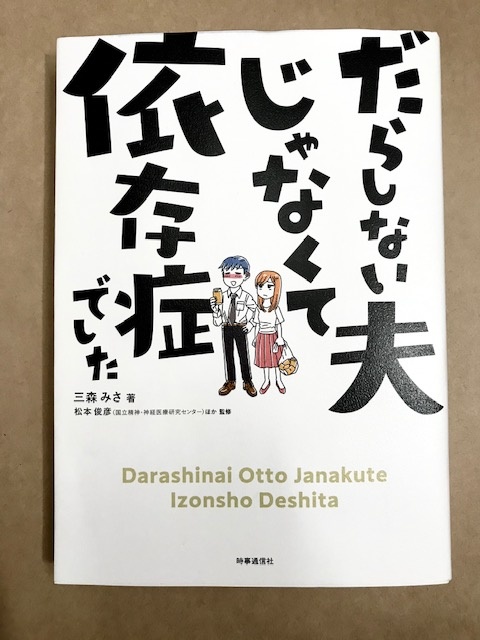

まずこちら、三森みさ著「だらしない夫じゃなくて依存症でした」

「次にくるマンガ大賞2019」にノミネートされていたこちらの作品。

アルコール依存症の夫とその妻の苦悩と葛藤、回復までの日々を描くコミック長編です。

国立精神・神経医療センターの松本俊彦氏ほか監修のもと、依存症患者の実体験・見聞を参考に、架空の登場人物を造形されています。

『「酔っぱらうと暴力をふるって」「飲んでばかりで仕事もせず」「酒が切れると手が震える」

ろくでもない人がアルコール依存症になると思い込んでいた

違うと理解したのはもう少し後だった』

コメディータッチな表現も交え、一見普通と変わらない日常の部分を描くからこそ、その延長線上にある決して他人事に思えない身近な依存症の深刻さをひしひしと感じられます。

実際、身近な人がアルコール依存症になってしまったら周囲はどうすればいいのか。

その現実的な対処法もしっかりと描かれています。

「依存症」ときいてドキりとした方、そうでない方どちらにもお読みいただきたい作品です!

くまねこ堂は、古本・骨董品の他にも楽器・古いおもちゃ・アクセサリーなど幅広いお品物の買取りをしております!また即日出張買取も可能な限り対応させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせ下さい!

皆さまからのご相談、ご依頼、スタッフ一同お待ちしております

なか

リピーター様より3か月以内に発行された本を多数お譲りいただきました

はあはあ くまねこ堂スタッフです。

くまねこ堂スタッフです。

本日はお腹の調子がディストピア

だったのですが、

だったのですが、

お客様のお宅へお伺いさせていただきましたらとっても毛並みの良い可愛い猫ちゃんが玄関まで挨拶に来てくださいまして、私の下っ腹が心持ち温まりまして、、、

お客様にもお喜び頂けまして、とても嬉しかったです!!!

その笑顔の為に、仕事ができます 御依頼ありがとうございましたっ

御依頼ありがとうございましたっ

::::::

昨日、東京都中央区銀座、出版社関係の長年のリピーター様より、

初版から1か月、3か月、半年等、一年以内の

新しい書籍を多数お譲りいただきました~~~!!!!!

いつも本当にありがとうございます

↓そんな神々しい書籍たち

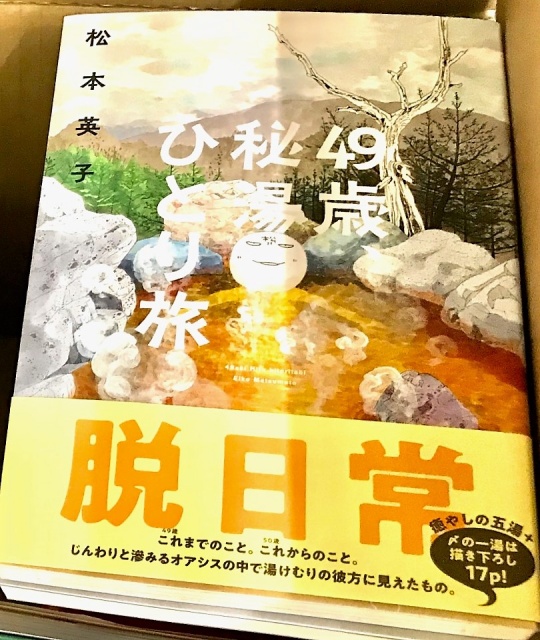

「脱日常」松本英子著

丁度一番上にあったので、ご紹介させていただきます。

エッセイ、ルポ漫画をたくさん書かれている松本英子さんの最新作(*‘ω‘ *)

(古本屋なのにほぼ新刊を紹介するという笑)

ご本人はいつも白い〇顔に「松」という姿で登場するのですが、ネットで検索してみましたらとっても美人な女性の方で

シャイな方なのかもしれませんね。

そして、この「49」という数字。くまねこ堂にとってはとてもタイムリーな数字でした。

それもそのはず!先日5月6日!

当店店主・くまきちは今年49歳のお誕生日を迎えました!おめでとうございます!

お祝いを兼ねまして無駄に動画を貼らせて頂きます。

お星様かけ流しの湯

お星様かけ流しの湯 みたくなりました

みたくなりました

くまねこ堂をこれからもよろしくお願いいたします。

かこさん

邦楽CDのベストアルバム人気作、多数入荷いたしました!

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます

本日は横浜方面のお客様よりご依頼をいただきまして、出張買取に同行させていただきました!たくさんのお品物をお見せいただき、CD、レコード、切手、テレカ、腕時計などなど、多数お譲りいただきました。誠にありがとうございます!

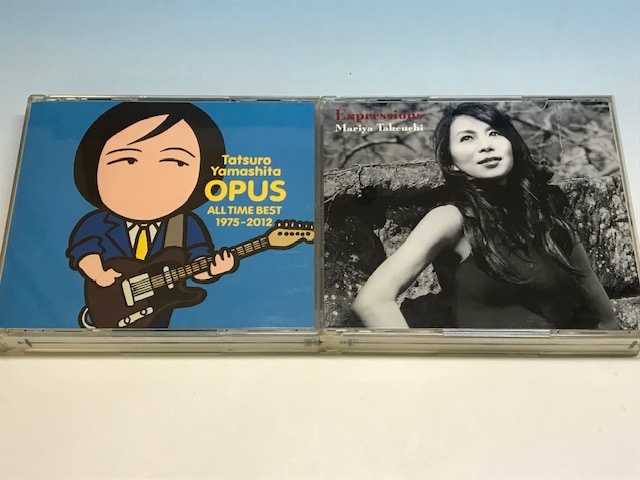

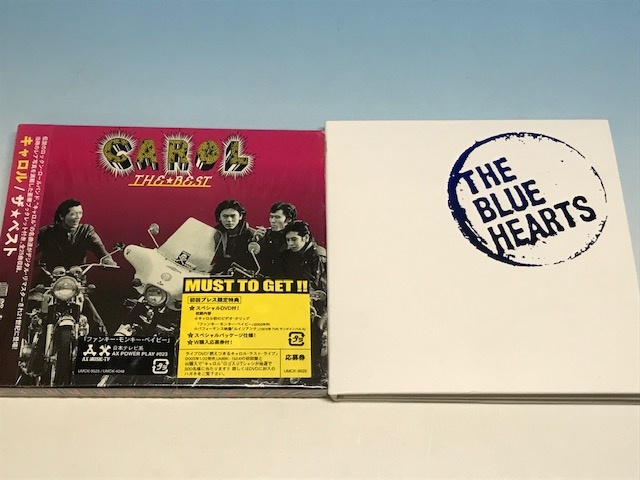

CD、レコードは大量にお譲りいただきました!特に邦楽が大充実のラインナップで、ベストアルバム人気作などがまとめて入荷いたしました 嬉しい~

嬉しい~

山下達郎、竹内まりや

中島みゆき

山口百恵、松田聖子

キャロル、ブルーハーツ

小沢健二の廃盤8cmシングルも入荷いたしましたよ~

くまねこ堂では古本やCD・DVD、レコードなどのご整理はもちろん、古道具・骨董品などの買取も行っております。ご遺品整理などでお困りのお客さまも是非お申しつけ下さい。

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております![]()

56さん

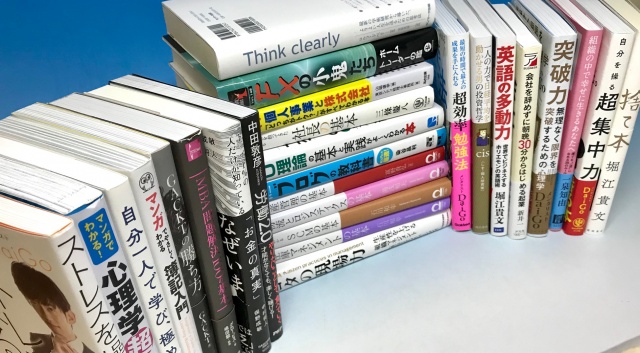

話題の実用書、ビジネス書をお譲りいただきました♪

気温差がある日々が続いておりますが、体調管理はいかがでしょうか!?![]()

ここ最近はビタミン豊富な美味しいオレンジがスーパーにたくさん並んでいますね

ウイルスや病気に負けないように、身体をいたわりながら過ごしましょう!

先日は府中市のお客様より、ビジネス書、実用書をお譲りいただきました!

写真に写っているもの以外にも、状態も大変綺麗な新しい書籍を沢山お譲りいただきました。

このご時世に、本当にありがとうございます。

「コロナ以前、コロナ後」といった言葉が生まれたように、時代の変化に伴ってさまざまな企業様や個人事業者様が新しい経営手法や価値観を取り入れようとしていますね![]() 。

。

色々な著者のビジネスのやり方、向き合い方から、あらためてこれからに生かせるヒントもたくさん書かれているかもしれません。気になる書籍は是非チェックしてみてください

私も読んでみよ~っと

かこさん

江東区で即日出張買取!+美術書を入荷しました!

本日は超近場、江東区北砂に出張買取にお伺いしました! めっちゃ近っ!

しかも即日出張買取でございます!

今回は、郷土玩具、狂言面、プラモデル、CD、レコード、カセットテープ、九谷焼などを買い取らせていただきました。

くまねこ堂はゴールデンウィーク中も休まず営業、即日出張買取も可能な限りお伺いしておりますので、何卒よろしくお願いいたします!

=======

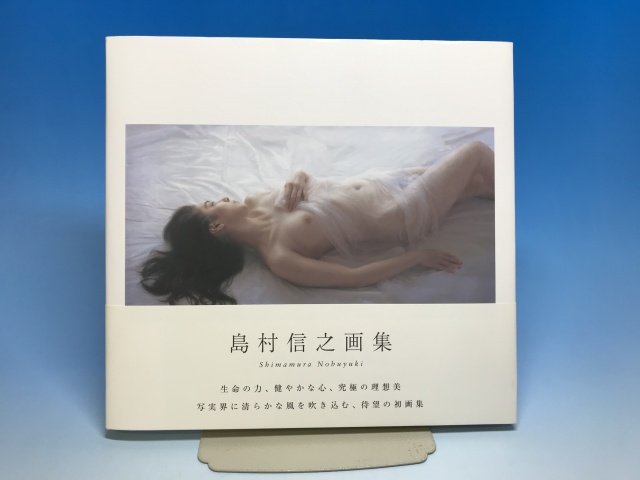

先日、くまねこ堂では図録や画集など美術書を大量に買取いたしまして、

今回はその中の一冊をご紹介させていただきます。

【島村信之画集】ですっ!

島村信之といえば、日本のアートにおける超写実主義(スーパーリアリズム)の領域で活躍するアーティスト。

いわずもがな、スーパーリアルは「モチーフを超精密に、写実的に描く」技法です。

しばしば「写真でええじゃん……」と批評されてしまうスーパーリアルですが、モチーフそのものが持つ静謐な「空気感」まで捉えることによって本物以上の存在感を表現できる点が写真と決定的に違うところなんじゃないか、とフジタンは解釈しております。

実際、超写実主義の作品の前に立つと、その異様なプレッシャーに息が詰まります。作品の前にある空気を動かしてこそ絵画……というのもあながち間違っていない定義でしょう。

ご紹介した島村信之の他にも、スーパーリアルの世界でよく名前を見る作家として野田弘志、生島浩、磯江毅、五味文彦、森本草介などの作家が挙げられます。

彼らの作品は、スーパーリアルの作品ばかりをコレクションしている千葉県の「ホキ美術館」で見ることが出来ます。

実は渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムではホキ美術館のコレクションが見られる「超写実絵画の襲来」という展示が開かれる予定だったのですが……コロナウィルスの流行に伴い中止となってしましました。ザンネン。

ホキ美術館も2019年の豪雨による被害のため休館中でして、どちらもなんとか復帰してほしいものです。

くまねこ堂では、古典、近代、現代を問わず芸術全般に関する古本を買取しております!

バーコードのない展覧会図録なども査定の対象です。お気軽にご相談ください。

また、古本だけでなく絵画、彫刻、書画、工芸品など美術品そのものも探しております!

ご売却をお考えの際は、ぜひともくまねこ堂へご連絡ください!

よろしくお願いいたします。

フジタン

スーパーファミコン、プレステ、ゲームキューブなど、ゲームソフト大量入荷!

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます

もう4月も終わりですね、大分あたたかくなって参りました。

くまねこ堂ではゴールデンウィークも休まず元気に営業しております!

本日もリピーターのお客様より再度ご依頼をいただき、再訪させていただきました!前回お伺いした際に見つからなかったものをお探しいただいて、スーパーファミコン、ファミコン、プレステ、PSP、ゲームキューブ、攻略本、CDなどなど今回も大量にお譲りいただきました!誠にありがとうございます。

ディープなラインナップが多数でした!

くまねこ堂では古本やゲーム、CD・DVDなどのご整理はもちろん、古道具・骨董品などの買取も行っております。ご遺品整理などでお困りのお客さまも是非お申しつけ下さい。

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております![]()

56さん

くまねこ堂はゴールデンウィークも毎日、出張買取りいたします!

ようやく暖かい日が戻ってきましたね!

日々、春の訪れを実感するフジタンです。

とはいいつつも、今年は例年と違い海に山にリゾートに! というわけにはいきませんが……。せめて気持ちだけでも休まるといいなぁ、と願うばかりです。

話は変わって。

くまねこ堂は基本的に年中無休、365日体制で買取のご相談・予約をお受けしているのですが、この時期になるとたまにお客様からこのようなお声をいただきます。

「買取希望なんですけど、ゴールデンウィークはやってますか?」

お気遣いありがとうございます!

私フジタンがお答えしましょうっ!

くまねこ堂は、ゴールデンウィークでも

休まず毎日営業です!

もちろん、出張買取にもお伺いいたします!

即日の出張買取もお気軽にご相談下さい。

買取の際は、本は棚にささったまま、箱詰めする必要もございません。折りたたみのコンテナをお持ちいたしますので、そのままの状態で大丈夫。

運び出しも全て当店スタッフが行いますのでご安心ください!

本はバーコードのある/なしを問わず買取の対象です!

糸で綴じてある和本なども査定いたします。

また、本だけでなく掛軸、置物、アクセサリーや貴金属、焼き物まで

幅広くなんでも査定できますので、家丸ごとのお片付けもお任せください!

買取のご相談は、フリーダイヤル

0120-54-4892(古書! 予約にゃ~!)

までお問い合わせ下さい!

また、LINEからも画像を送って査定することができますので、ご活用ください。

(※日時によっては先約が入っている場合もございます。その際は何卒ご容赦下さい)

スタッフ一同、ばっちりマスク完備でお伺いさせていただきます。

ぜひともよろしくお願いいたします!

フジタン