お能を観に行ってきました!

カテゴリー/遺品整理/本・古本・古書/骨董品・古いもの/レトロなおもちゃ/ブルーレイ・DVD・CD・ゲーム/能楽/くまねこ堂通信

人気ブログランキングへ  このバナー、すごく気に入っちゃった(*´エ`*)♪♪

このバナー、すごく気に入っちゃった(*´エ`*)♪♪

さて、おとといは大変久しぶりにお能を観に行ってきました、とても面白かったです!![]()

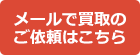

こちらの公演でした。

関連サイト:観世流能楽師「武田文志」、能楽師 宗ノ凛「武田宗典」

ワタクシ、失礼ながらこの会についてまったく予備知識も無く

「能 公演」でググってたまたま目に留まったこちらの公演に行ってみたというわけなのですが、

大変ラッキーでした!![]()

なぜならこの公演は、「能を全く知らない人でも楽しめる」ことが大きなテーマになっており、

舞台の合間に演者の皆様がワークショップや解説などを行って下さるので、

ワタクシのような初心者にもめちゃめちゃわかりやすかったのです!

開演すると、まずワークショップから始まりました。

クラシックでのいわゆる「オケ」に当たります、「お囃子」を、

我々観客も一緒に体験することができました。

まずお手本を見て簡単なリズムをおぼえ、

それから自分たちも一緒に、両手を太鼓に見立てて叩きながら、

合間に「ヨオ~~~ッ!」と見よう見まねで能風に叫びます(笑)

しかしほんの少しだけ体験しただけでも、

小鼓、大鼓、太鼓のリズムがこうやって組み合わさって、こうやって変化をしていくんだ、

という仕組みが理解することができ、大変面白かったです![]()

しかし指揮者もいないのに、あうんの呼吸でピッタリと息を合わせるお囃子の人たち、

本当にすごい!

ちなみに、昭和30年代、パリで初めての能が演じられた時、

一番衝撃を受けたのはあちらの前衛音楽家たちだったそうであります。

「『ヤラレタ』と叫んだというのは有名な語り草です。指揮者に統率されずに、

自分たちのリズム感のぶつかりあい、五線譜に束縛されない、

いわば『偶然の中に必然を探る』新しい音楽を目指そうとしていたら、

能は7世紀近く前から、すでにそれを実践していたのですから。

(「観世流 能のすすめ」より)」

舞台装置やセットも無く、カラフルな照明も無く、

一切の無駄をはぎ落とすことによって到達する美の世界、能。

自分が普段慣れ親しんでいるオペラの世界とは一見対極にありますが、

しかしやはり共通点も色々と見受けられ、非常に面白かったです。

オケ(お囃子)や合唱(地謡)の盛り上げ方、場面場面による表現の使い分け、

そしてソリストたち(シテやワキ)の声の使い方、

レチタティーヴォ的な部分もあれば、アリアのような長丁場の聞かせどころもあり。

そしてゾクゾクさせられるのは、やはり「静」の迫力!

しずしずと、演者の皆さんが舞台に登場するところから、

なんともいえない静寂と緊張感に包まれ、

正に舞台の上が「幽玄の美」の世界へと変化していきます。

「能の音楽が、大事な部分になるほど音のしない部分に重い表現を託すように、

能の演技も大事な動きになればなるほど不動の存在感に賭ける。

それはちょうど最高回転の独楽(こま)が静止して見えるように、

最大の体力と気力が集中していなければなりません。

能に付き合うには、今日との龍安寺の石だけの庭と対話するつもりが必要のようです。

(「観世流 能のすすめ」より)」

ちなみに今回見にいった「七拾七年会」という会は、

1977年生まれの6人のメンバーで結成されておられるのだそうです。

メンバー全員、能の家柄に生まれ、幼い頃から能楽の世界に生きてきた方達だそうです。

「七拾七年会」の公演は年に数回だけのようですが、

ワークショップや解説があって非常にわかりやすいので、

「能を観に行ってみたいけど・・何から見ればいいのかわからないわ![]()

」

」

というかたにも、とってもお勧めです!![]()

「和」をこよなく愛するくまきち(夫)からの影響も大きいですが、

それと小さい頃から西洋の音楽ばかり勉強してきてしまった反動でしょうか、

今のワタクシは日本の文化にものすごく渇望しています!!ウオォォーーー!! w(゚ロ゚w

お能のことも、これからしっかりと学んでいきたいと思います。

能面が買取で入ってくることもあるので、仕事にも関連しますから誠に興味は尽きません、

勉強して、舞台もどんどん見に行くぞー!![]()

よろしければシェアお願いします

2012年12月に投稿した古本出張買取り│くまねこ堂・妻のブログの記事一覧