買取事例

東京都江東区猿江で、現代音楽の本をお譲りいただきました

前回に引き続きまたまたお呼びいただきました、リピーター様です。

ありがとうございます!

今回は現代音楽から枝分かれしたサブジャンルの本が目を引きます。

幻想的な移行が興味深いです。

中でも注目したのはこちら

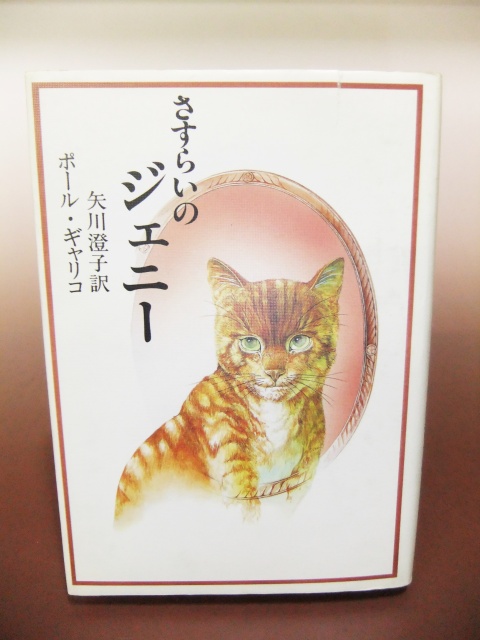

ポール・ギャリコ著「さすらいのジェニー」

内容(「BOOK」データベースより)

突然真っ白な猫になってしまった少年は、大好きなばあやに、冷たい雨のそぼ降るロンドンの町へ放り出された。無情な人間たちに追われ、意地悪なボス猫にいじめられ―でも、やさしい雌猫ジェニィとめぐり会って、二匹の猫は恋と冒険の旅に出発した。猫好きな著者ギャリコが、一匹の雌猫に永遠の女性の姿を託して、猫好きな読者たちに贈る、すてきな大人の童話。

新潮文庫版「ジェニィ」でおなじみの古い単行本です。

装丁がステキです。

文庫版が出版されると、単行本は価値が無くなってしまうことも多いですが、

文庫本には無い雰囲気があります。

猫好きのコロスケ

東京都調布市で、日本料理 つきぢ田村の署名本をお譲りいただきました

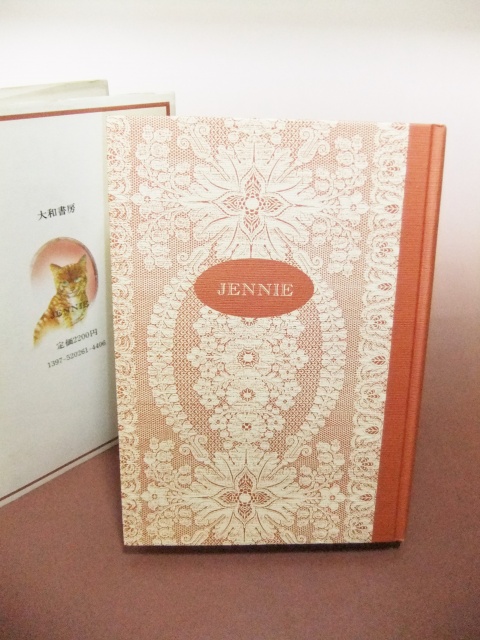

東京都調布市にて、「つきぢ田村」初代当主田村平治さんと二代目当主田村暉昭さんの著書をお譲りいただきました。

ありがとうございます!

日本料理 つきぢ田村は、いわずと知れた築地の日本料理の名店で、

三代目ご当主の田村隆さんはいろいろな料理番組にご出演されているので

ご存じの方も多いかと思います。かくいう私もよく番組を拝見させていただいてます。

和食の大事なエッセンスを分かり易く、そして肩肘張らない雰囲気で教えて下さるのが

とっても有り難い!といつも楽しみにしているのですが、

その教えの源は、お祖父様、お父様から代々受け継がれたものだったんですね。

こちらの本も是非拝読したいなあと思いました。

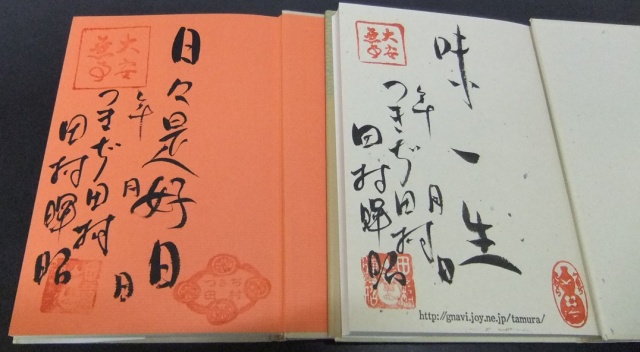

ちなみにどの本も、二代目ご当主の識語落款署名入りです

さすがの達筆。日本料理人らしいお言葉と、どこかかわいらしい落款も相まって、

田村さんのお人柄も伝わってくるようです。絵になります。

すてきな本をありがとうございました!

by ユリ

東京都江東区門前仲町で、暮らし・ライフスタイルの本をお譲りいただきました

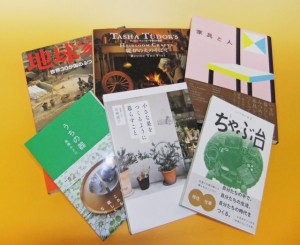

家具や器などについて書かれた新しめのライフスタイル関連の書籍や、

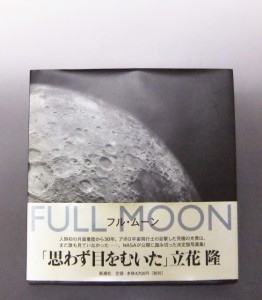

NASAが撮影した写真集など

ナチュラル感のある柔らかい印象の書籍ばかりかと思うと

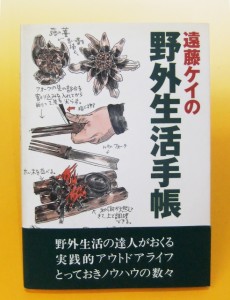

とてもワイルドで面白そうな本もありました(゚▽゚*)♪

食べるの大好きで、こういう風に食べ物がイラストで描かれていたりすると本物よりおいしそうに見えてしまうため、どうもこういうページから見てしまいます(@ ̄¬ ̄@)

by ヨシダ

東京都東部で、文学・文芸書をお譲りいただきました

東京都小平市にて、文学・文芸の書籍をお譲りいただきました。ありがとうございます!

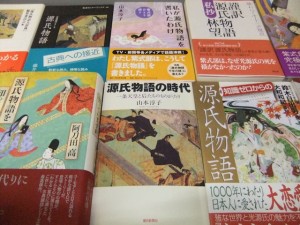

内容は「源氏物語」関連の研究本、エッセイ本、…受験対策の参考書(もちろん古文)、などなどです。種類が豊富で「こんなに関連本があるのか!」と改めて驚いてしまいました。

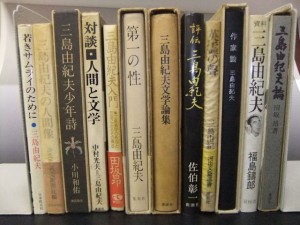

続きましてこちらは小説家・三島由紀夫の関連書籍です。三島氏自身の著作も入っていましたが、彼に関する研究本、関連本の多さもかなりのものでした。三島由紀夫自身がまさに物語の主人公のような鮮烈な生き方をした人物だけに、その魅力が人を惹きつけるのかもしれませんね。

ちなみに三島由紀夫と聞くと、凛々しい顔、鋭い眼光などをイメージされる方が多いかもしれませんが…。

ニッコニコです!ごきげんじゃないですか先生!

by タノ

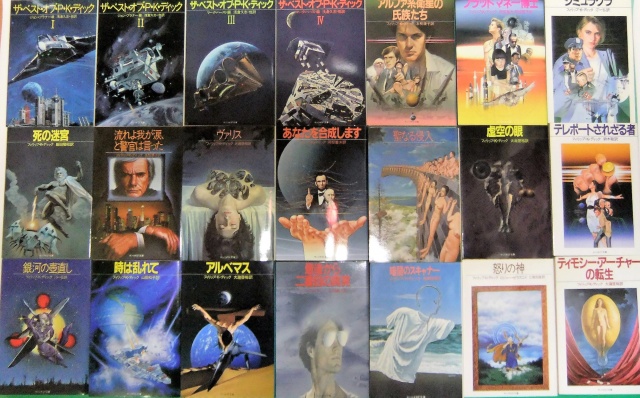

東京都渋谷区三軒茶屋で、サンリオSF文庫(フィリップ・K・ディック )をお譲りいただきました

以前ご紹介させていただいた、サンリオSF文庫がまたまた入荷いたしました。

今回は、フィリップ・K・ディック(P・K・ディック)ものばかりです。

お譲りいただきありがとうございました![]()

モモコ

東京都目黒区中目黒で、「かもめ食堂」「めがね」「プール」などのDVDをお譲りいただきました

東京都目黒区中目黒で、DVDを多数お譲りいただきました。

邦画DVD。

ロックバンド系のDVD。

英国ロイヤル・バレエ団のDVDなど。

他、CD、Blu-ray、ゲームソフト(PS3)などもお譲りいただきました。

誠にありがとうございました

モモコ

東京都板橋区大谷口で、言語、音楽の書籍をお譲りいただきました

宗教学の書籍から、それに伴う言語の書籍、音楽など様々な国の書籍や、

平家物語に関する書籍も多数お譲りいただいています。

タノさんから

「この本の持ち主の方は、とてもしっかり本を読んでいらっしゃるようです」

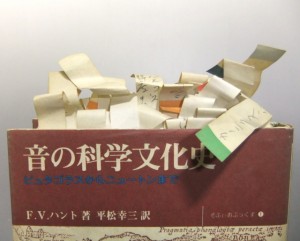

と教えていただいたとおり、譲っていただいた本の中には

こんなに付箋がついているものも!

付箋が貼ってある本を譲っていただく事は多々ありますが

これだけの量が貼られていることはそうそうありませんよ

私はいま再び学生をやっていますが、見習わなければいけないところがたくさんあるようです

by ヨシダ

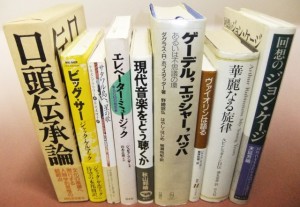

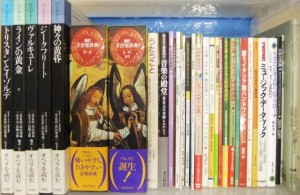

東京都港区元麻布で、音楽論、音楽史、スコア、楽譜などクラシック音楽書籍全般をお譲りいただきました

またまたお呼びいただきましたリピーターのお客様です。ありがとうございます。

クラシック音楽、楽器についての本や事典、楽譜を譲っていただきました。

グレゴリオ聖歌から、バッハ、ベートーヴェン・・・

ブルックナー、シュトラウスの本もございます。

ワーグナーのオペラの本

武満徹まで!

クラシック音楽の歴史をたどることの出来るラインナップとなっております。

実は私クラシックが大好きでして、このような魅力的な書籍の数々に触れることができて非常にうれしく思っております。

新たな本との出会いに胸を躍らせつつ、今回はこれにて失礼いたします。

ナカゴン

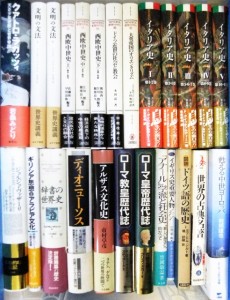

千葉県船橋市で、西洋文化史、中世ヨーロッパ史などの専門書をお譲りいただきました

前回に引き続きまして、船橋にて譲っていただきました、ヨーロッパの歴史や文化についての専門書・学術書について紹介いたします。

こちらは山川出版社の『新版世界各国史』のシリーズです!

古代ギリシアの本に、

古代ローマの本もございます!

『ローマ人の物語』を読んで、古代ローマにはまり、

映画『テルマエ・ロマエ』を観てその魅力にどっぷりとつかってしまったので、こちらの本も読みふけってみたいです。

歴史ロマンをかきたてる本の数々、お譲りいただきましてありがとうございました。

ナカゴン

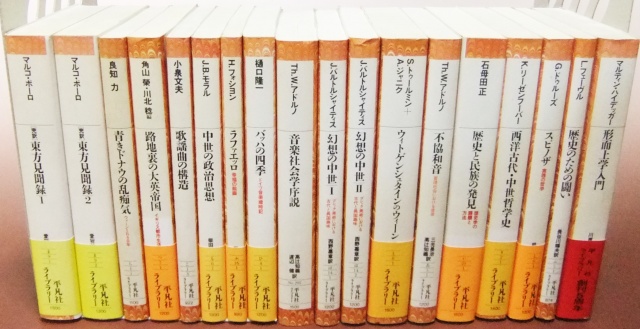

千葉県船橋市で、平凡社ライブラリーをお譲りいただきました

平凡社ライブラリーは、学術・教養・文学分野を中心に平凡社が発刊しているシリーズ本です。

通常の文庫本と新書の中間ほどの独特のサイズ感が特徴的ですね。

モモコ