買取事例

木股忠明「Alaska」入荷!

こんにちは、くまねこ堂でございます![]()

またまた以前買い取った本を整理しておりましたら、大変貴重な写真集を発見!これすごい。

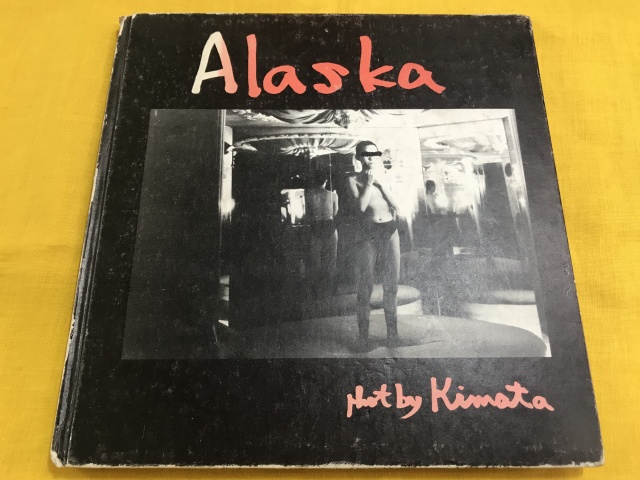

木股忠明「Alaska」 限定500部

おおおおお!!!

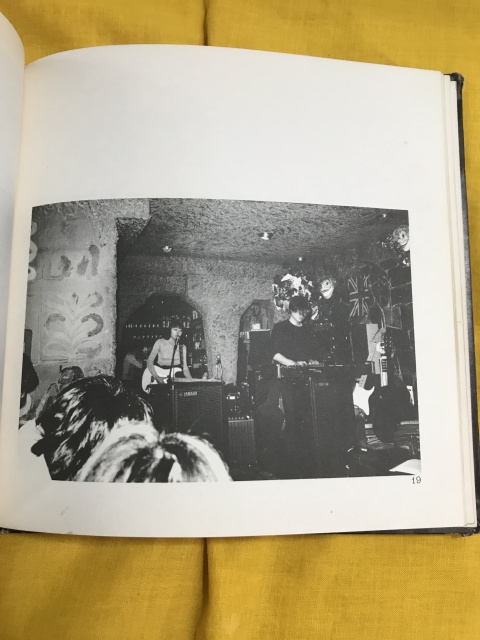

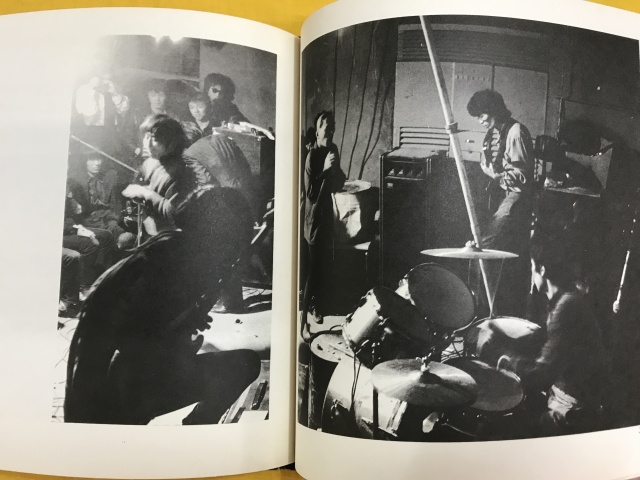

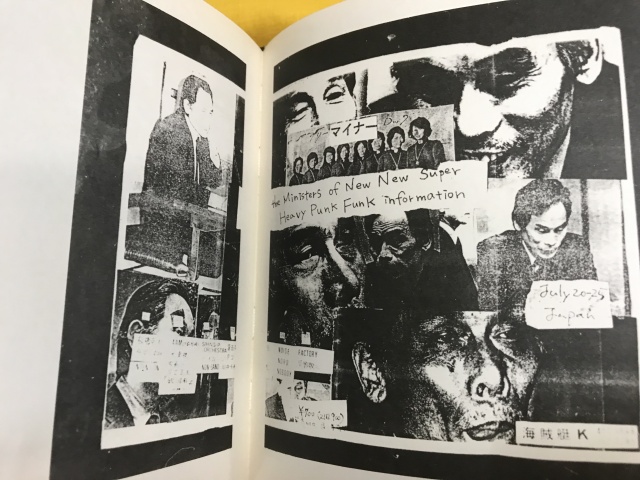

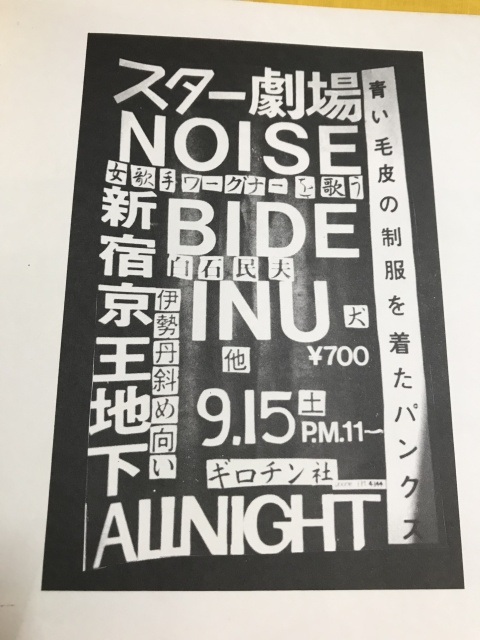

1982年発行、青林堂制作、500部限定の激レア本です。1978年~1981年頃の吉祥寺マイナー周辺のアンダーグラウンドシーン、パンクやアヴァンギャルド、フリーミュージックなどのミュージシャンを捉えた貴重な一冊。INU、灰野敬二、白石民生、工藤冬里、金子寿徳、向井千恵、TACO、小杉武久などなど、この当時の空気をビンビンに捉えた生々しい写真集です。マイナーの内装も少し見えたりして大興奮であります。

木股忠明さん、経歴を見たら間章や工藤冬里とも近しかったみたいですし、シーンの渦中にいたからこそ撮れた写真なのでしょうか。生々しさや臨場感がすごいですね。数年前に写真展があったようでご本人は現在行方不明?らしいのですが、この写真集ぜひ復刊してほしいものです

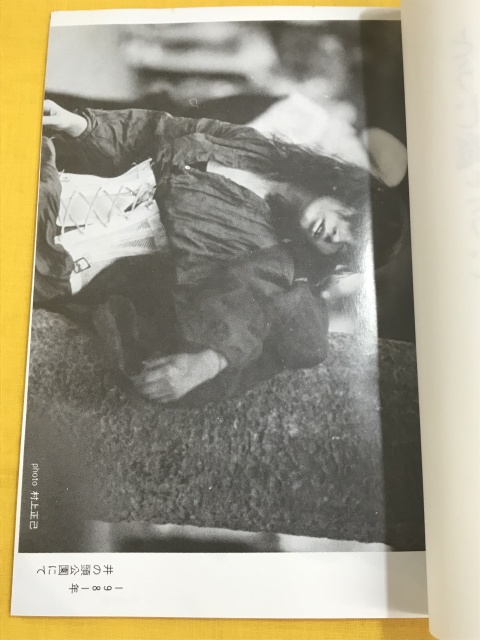

少しですが、写真もアップしたいと思います。

扉

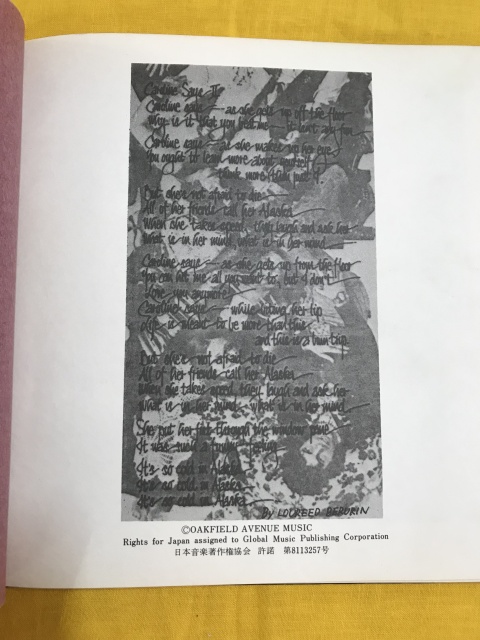

ルー・リード「BERLIN」の歌詞が載っています、最高

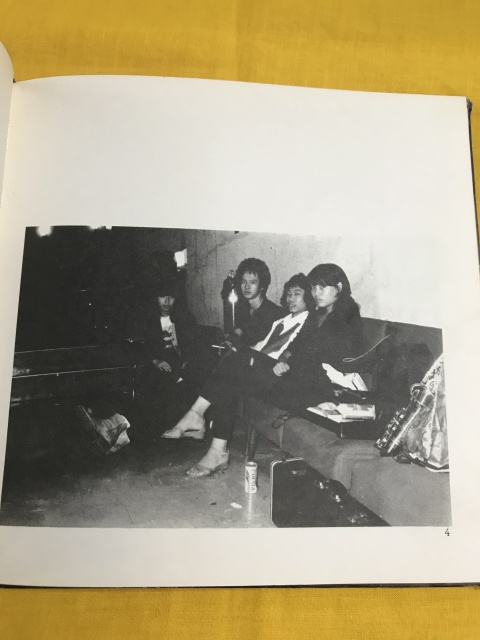

INU

町蔵かっけぃ

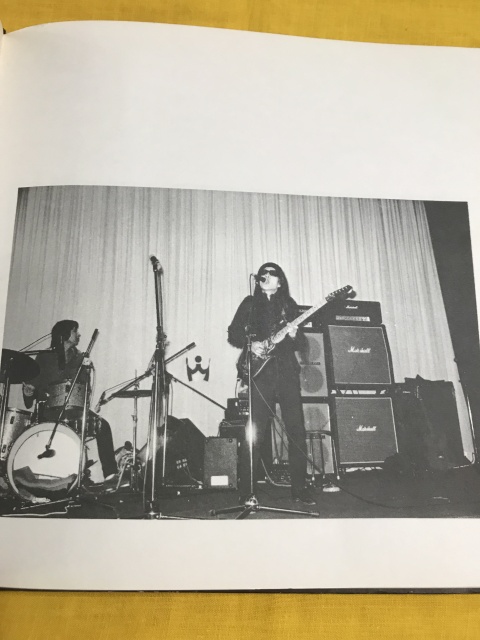

不失者

灰野さんアンプ4発ですね

NOISE

工藤冬里、ヒリヒリです

TACO

すごい臨場感、山崎春美の髪型ヤバ

吉祥寺マイナーのチラシ?

スター劇場のチラシ

多分このイベントのこと、町蔵のインタビューで読んだ記憶あり。確かこの時に鳥井賀句と知り合ったことがきっかけでレコード会社を紹介してもらってメジャーデビューに至ったとか

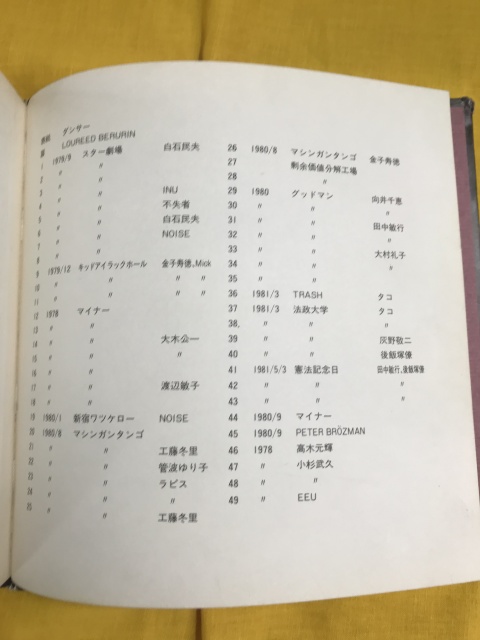

インデックス

インデックスには全ページの写真の日付、会場、ミュージシャンが載っているのですが、マイナー周辺のこの辺のライブやミュージシャン、アンダーグラウンドシーンが写真集として残っていたの、ホントすごいですね。78~79年、ガセネタとかも撮っていたのかなぁ、とか想像してしまいました。そして間に合わなかった世代しては、この場にいたかった。ライブ観てみたかったなぁ。。

56さん

人気アニメDVD(ディズニー&スタジオジブリ作品)買取させていただきました!!

こんにちは!いつもくまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます。

暑い!本日東京はまるで真夏のような暑さですね!気温は30℃を超えていると思っていたのですが、天気予報を見ると東京は25℃程のようです。アスファルトの照り返しなどがあるので体感では30℃っていう感じですかね。本格的な夏が来たらどうなってしまうんだ・・・。

しかし、たとえどんなに暑くても、ご依頼があればくまねこ堂は買い取りにうかがいますよ~。

ということで本日は、神奈川県海老名市に出張買取に伺わせていただきました!

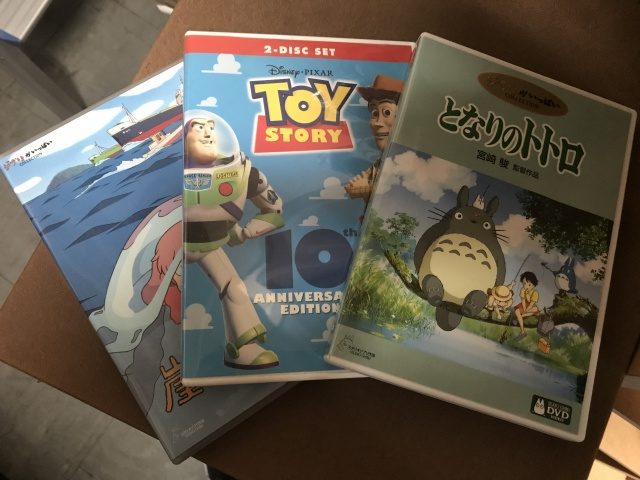

ゴルフコンペで優勝した際の優勝カップや銀食器などの古道具、そして任天堂3DSや、少し懐かしいプレイステーション3やWii、そしてすごく懐かしいファミコンなどの中古ゲーム類、そしてなんといっても、みんな大好き「ディズニー」や「スタジオジブリ」作品のDVDをお引き取りさせていただきました!

ディズニーは1950年の「シンデレラ」から、スタジオジブリは1984年の「風の谷のナウシカ」から現在に至るまで素晴らしい作品を生み出し続けています。きっとブログをご覧の皆さんも、それぞれお好きな作品があるのではないかと思います。

ちなみに私の思い入れが深い作品はディズニー作品は「アラジン」(もうすぐ実写版が公開しますね)、スタジオジブリ作品では「もののけ姫」(アシタカかっこよすぎ)です。

というわけで、くまねこ堂では古書のみならず、DVDやBlu-ray、CDなどのディスク類の買取も行っています。処分にお困りの方はぜひ当店にご相談ください!お待ちしております!

お稲

「とうじ魔とうじ たかはし路子 詩集」入荷!

こんにちは、くまねこ堂でございます

以前、買取した古本を整理しておりましたら、珍しい本が出てきましたので紹介させていただこうと思います

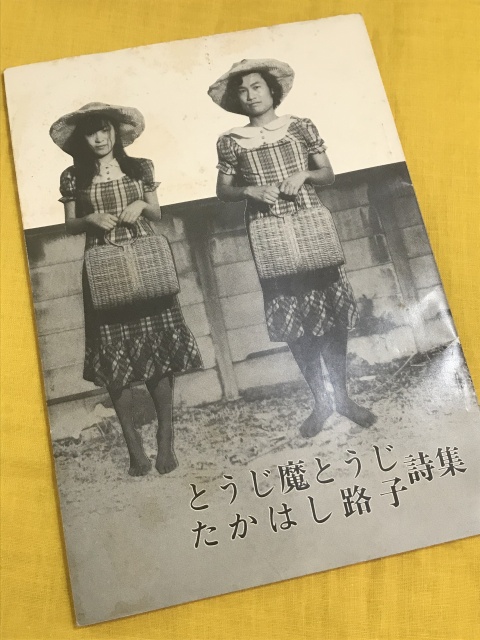

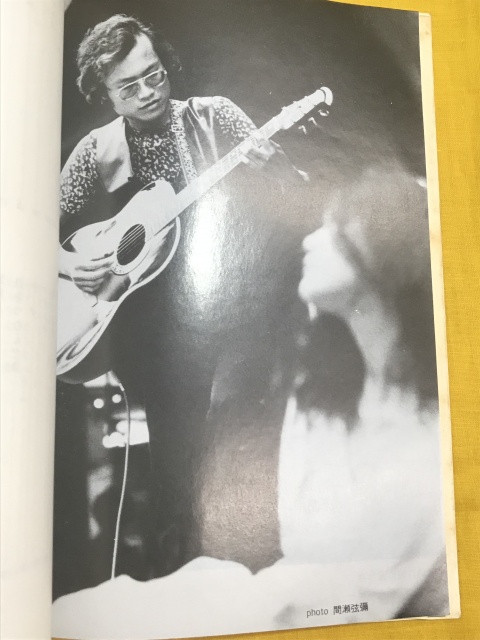

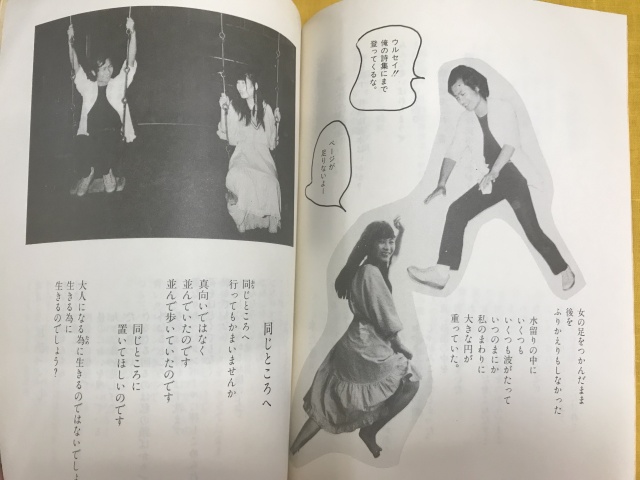

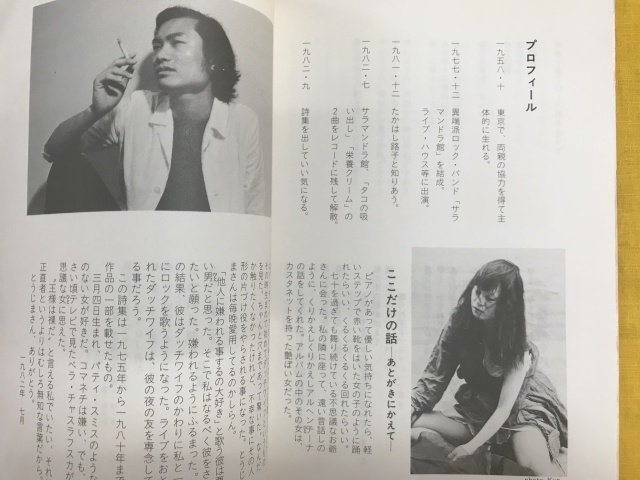

「とうじ魔とうじ たかはし路子 詩集」

とうじ魔とうじさん、不勉強でわたし知りやせんでした…。活動略歴を見るとたまの人とバンドをやっていたり有頂天とも共演していたり、MERZBOWや非常階段などノイズの人達とも共演していたみたいで、知っててもよさそうなのになー。日本のアンダーグラウンド奥深し

ウィキペディアによると「“目で見る音”をコンセプトに、楽器以外の日用品を使い独自のサウンド・パフォーマンスを行う傍ら、コラムの執筆、テレビ・ラジオ出演、講演会、プロデュース他、幅広く活躍する特殊音楽家」とのこと。フラリザ好きなのでアンテナが反応してしまいました

こちらの詩集、発行は1982年9月のようです。

写真かっこいい

詩もあとがきも面白い

以前にやっていたバンド・サラマンドラ館や放送禁止歌の再発音源などなど、色々と興味が湧きますね 是非、他の作品にも触れてみたくなりました!

是非、他の作品にも触れてみたくなりました!

56さん

スピードラーニングをお譲りいただきました!

日差しが強くなってきましたね!

ぼちぼち衣替えのシーズンですが、汗冷えを防ぐためにあんまり薄着になれないのが難しいところです。

今回は千葉県にお住いのお客様のもとへ出張買取に同行いたしました。

偶然にも八千代で二件の買取が重なりましたので、一日にまとめてガガガッ!とこなします。

特に一件目のお客様は二階建ての立派なお宅! ご親族の遺品整理ということで、全ての部屋をくまなく見させていただきました。

どちらも古本の整理でお呼びいただいたのですが、一件目のお客様からはクラシックCD、DVD、ブランドもの(バッグ、メガネ、香水、腕時計)、外国のコイン、アクセサリーなど。

二件目の方からは切手、ベスト盤CD、DVDBOX、古本(ビジネス、実用書)など、色々なものを買取いたしました。

そんな中でも今回、フジタンの目についた商品がこちら。

じゃん!

スピードラーニングです!

あの石川遼が宣伝していた人気の英語教材シリーズ。

私はCMを見ながら『ホントに効果あるんか~?』なんて思っていましたが、語学に堪能な方のお宅からも出てきたりするので本当に効くのかもしれません?

こういった通販で売られているディスク類、実はいいお値段がついちゃう要チェックジャンルなんです。

他にもJALジェットストリーム、ユーキャンやディアゴスティーニのDVDなどは全巻揃い&専用ケースや冊子付属の状態だとなかなかのお値段で売れたりします。びっくり!

今回のスピードラーニングも大変綺麗な状態のものをお譲りいただきました。ありがとうございます!

どんなに暑かろうが寒かろうが、お品物のあるところくまねこ堂はどこへでも向かいますのでよろしくお願い致します!

フジタン

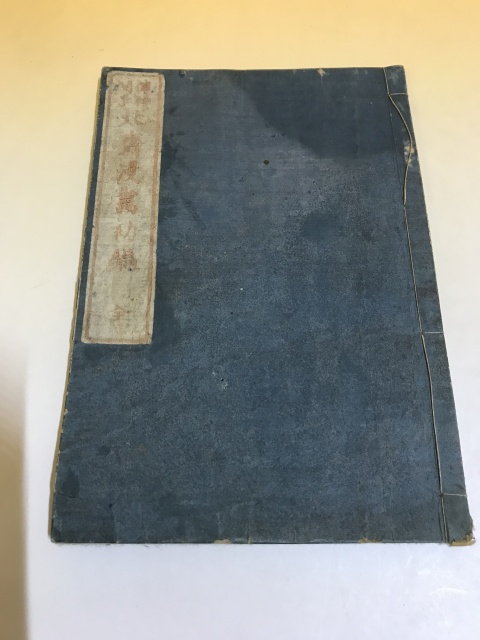

「北斎漫画」を入手致しました!

いやー、5月も中頃ですが、大分暑くなってきましたね!ちょっとでも重い物を移動していたりすると途端に汗をかいてしまいます

さて今回ご紹介するのはこちら!

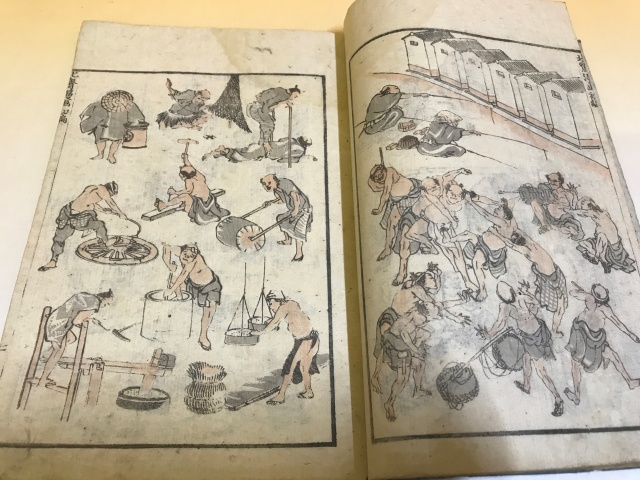

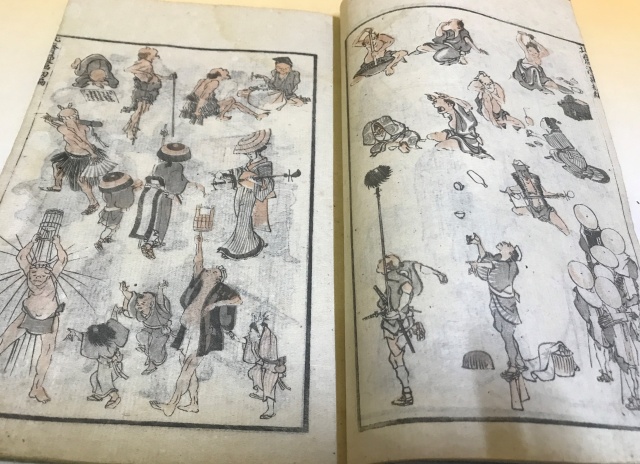

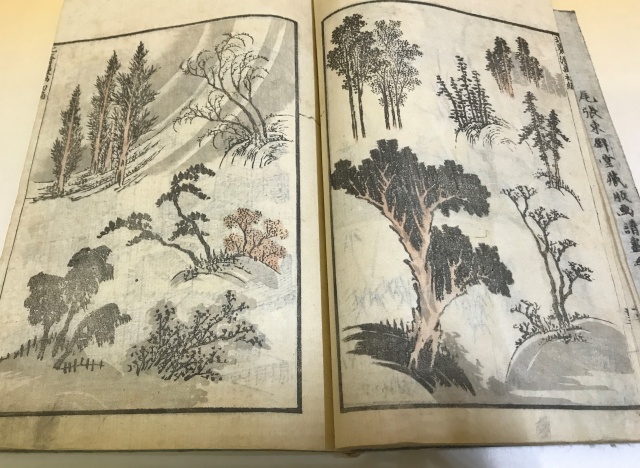

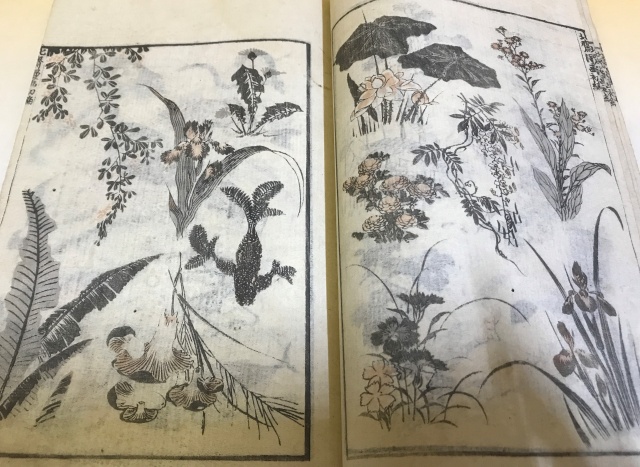

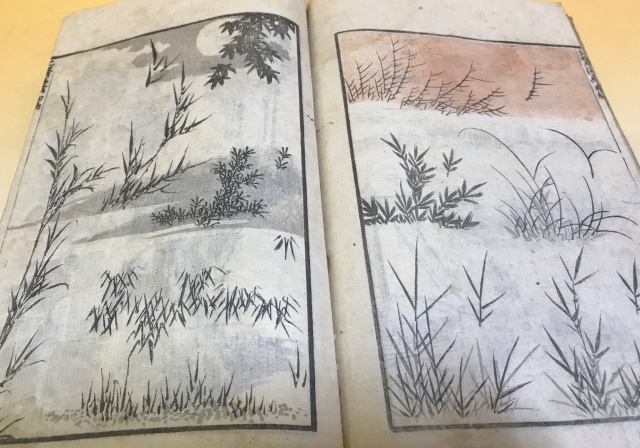

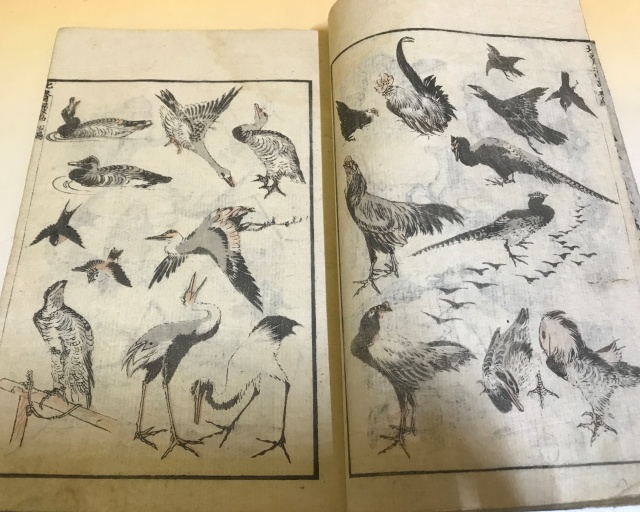

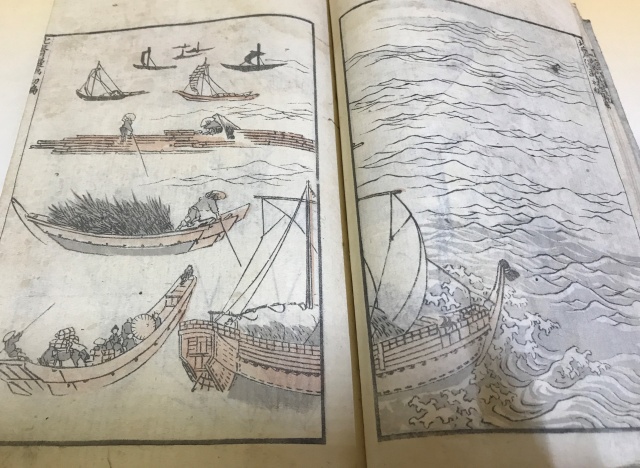

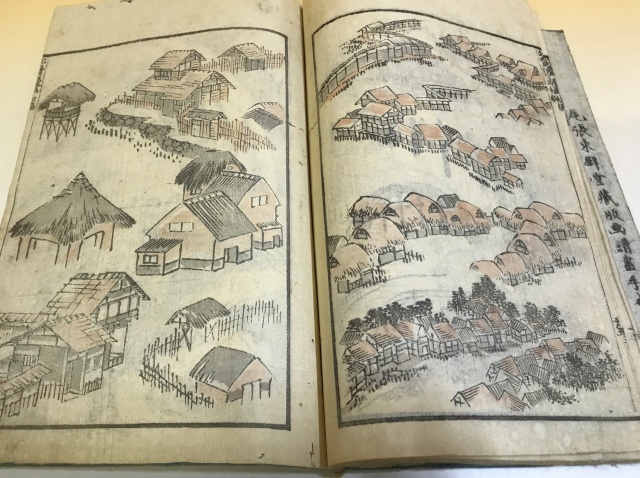

「北斎漫画」永楽堂 1814年 永楽屋東四郎

皆さんご存知の通り、これは葛飾北斎55歳の時に絵手本として名古屋の版元「永楽堂」より出版した、北斎の門人の為の教本です。初版が発行された後、一冊完結のつもりが大好評だった為、結果15編まで刊行されました。

北斎は人物、山川草木、鳥獣類、建物、風俗などなど、描かなかったものはないんじゃないの!?と思う程、森羅万象、ありとあらゆるものを描こうと挑んだ画家でした。

この北斎漫画は、その中でもユニーク色の強い、北斎の多彩な表現力が垣間見れます。

人々の様子。最小限の線で動きを表しているのが凄いです。

樹木。空気の流れる様子が見えるようです。

草花。

鳥類。

舟。昔の舟は形が美しいですね~。

建物。

この北斎漫画は1830年代にヨーロッパに陶磁器の輸出の際に緩衝材として浮世絵と共に渡りました。それがその後、印象派の画家達に大きな影響を与えたのは皆さんのご存知の通りです。

北斎は90歳で亡くなりますが、死の直前、「天があと5年の間、命保つことを私に許されたなら、必ずやまさに本物といえる画工になり得たであろう」と言ったとの事。

ふと、78歳で亡くなった画家のピエール=オーギュスト・ルノワールが同じく死の直前に「ようやく 何かわかりかけてきたような気がする。私はまだ、進歩している。」

と言った言葉を思い出しました。

創造に終わりはありませんね。![]()

ふうき

歴史の専門書、学術書などを大量買取させていただきました!

先日は出版関係の方よりご依頼をいただき、出張買取にお伺いさせていただきました

ご自宅へお伺いしダンボール数箱をお引き取りさせていただいた後、埼玉県桶川市にある取り次ぎの倉庫(!)までお伺いし、ダンボール大量の書籍をお引き取りさせていただくことに!倉庫の広さ大きさに驚きつつ、素早く荷運びいたしました

今回は近代、中世、古代様々な【歴史の専門書、学術書】など、大量買取させていただきました 誠にありがとうございます!

誠にありがとうございます!

様々な歴史の専門書や学術書がある中で、気になったのがこの「幕末・維新期長州藩の政治構造」という一冊です

歴史小説や時代劇などを少し読んだり観たりするくらいの自分ではまず手に取ることのないであろう専門的な内容で、数々の一揆の詳細や綿織物の生産形態、農作・食料事情などに触れながら、維新前後の長州藩の過程を民衆の立場から分析した一冊となっているようです。

個人的に気になった幕末・維新期の動向などを一部抜粋いたしますと「長州戦争期における長州藩の内情は、決して挙藩一致体制の確立といったものではなく、一揆蜂起が実際にみられ、また一揆蜂起には至らないものの一揆激発の可能性を秘めた階級矛盾を内包していたと考えられる」とのこと。長州藩といいますと庶民も参加していた高杉晋作の奇兵隊のイメージが強いですが、そこにも様々な問題、矛盾、軋轢があったのでしょうね。なるほど。

専門書・学術書などの買取ならくまねこ堂にお任せ下さい!新しい本から、古い本までどんなジャンル本でも買取ります 電話やメールフォーム、LINEにてお気軽にご相談ください。心よりお待ちしております

電話やメールフォーム、LINEにてお気軽にご相談ください。心よりお待ちしております

56さん

目黒区、世田谷区に出張買取に行ってきました!

こんにちは!いつもくまねこ堂ブログをご覧いただき、ありがとうございます!

10日間のゴールデンウイークも本日が最終日です。皆様はどう過ごされたのでしょうか。

旅行も、帰省も、のんびり過ごすのも、それぞれ違った楽しさがあって良いですよね!

そしてゴールデンウィーク中お仕事だった方も、お疲れ様でした。

皆さん、明日からは心機一転、頑張りましょう!

くまねこ堂では本日も出張買取に伺わせていただきました!なんと三件も!

皆様ご愛顧ありがとうございます!

さて、一件目は目黒区。道路を走っている車もどことなく高級感がありますね。

こちらでは教育学の本や医学書、映画評論、オーディオ機器などをお譲りいただきました。

そして二件目も目黒区。一件目のお宅からほど近いビルにお邪魔致しました。

こちらではCDや文学全集をお譲りいただきました。

最後の三件目は江戸川区小岩のお宅にお伺いいたしました。

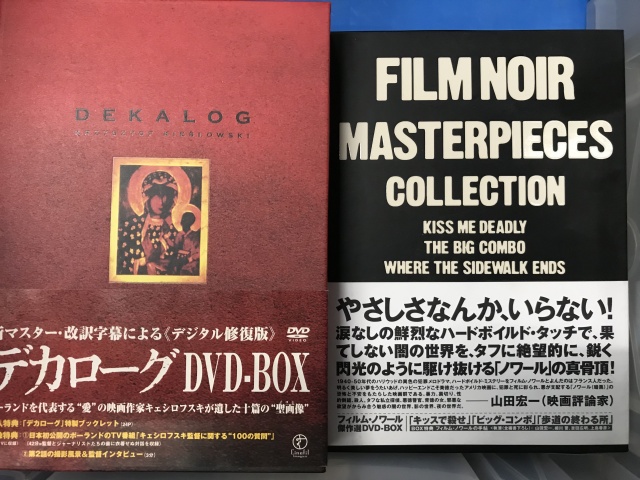

こちらには講談社学術文庫・文芸文庫、岩波文庫、ちくま学芸文庫など様々な種類の本があり、さらにはDVDボックスなどもお譲りいただきました。

皆様ありがとうございました!

連休の最終日でしたが、意外と道が空いていてほっとしました。

何事もスムーズに事が進むと気持ちが良いですね!

そんな数多の品々の中で私が個人的に興味を惹いたのはこちらの作品でした。じゃん。

「カラー版ワイン全書」です。完全に私事ですが、ほとんどワインを飲んだことがないんですよね。ゆえに、逆に興味を惹かれます。もういい大人なんだから、ワインの味くらいわかるようになりたい。それにオシャレじゃないですか。ワインって。

「カラー版ワイン全書」です。完全に私事ですが、ほとんどワインを飲んだことがないんですよね。ゆえに、逆に興味を惹かれます。もういい大人なんだから、ワインの味くらいわかるようになりたい。それにオシャレじゃないですか。ワインって。

その証拠に画像を見てください。皆さん、コメントがオシャレ。これはおそらくワインを飲んでいるからでしょう。いや、違うか。

つまり何が言いたいかと言いますと、自分が全く知らない分野の本とも出会うことが出来るのはこの職業の良いところだよなーと思うわけなのであります。

お稲

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城!出張買取やってます!

こんにちは!いつもくまねこ堂ブログをご覧頂き、ありがとうございます!![]()

くまねこ堂では東京をはじめ、神奈川、埼玉、千葉、茨城を中心に出張買取を行っております。

先日も、くまねこ堂から車でおよそ二時間!茨城県ひたちなか市まで出張買取にお伺いさせていただきました。美しいネモフィラ畑のある、ひたち海浜公園が有名ですね。

その時お譲りいただいたのは、なんと1000枚を超える大量のDVD、そしてBlu-ray!洋画、邦画ジャンルを問わず豪華なラインナップ!遺品整理という事でお伺いさせていただきましたが、ご故人さまの映画愛の大きさを感じさせるものでした。

少しだけご紹介! ハリウッドのスーパーヒーローから

ハリウッドのスーパーヒーローから

邦画のお侍まで(写真はごく一部です!)、新旧様々な作品があり、パッケージを眺めるだけで、「あーこれ観たな~」とか「あ、これ見たかったやつだ!」なんて話が弾んでしまうようなラインナップでございました!

邦画のお侍まで(写真はごく一部です!)、新旧様々な作品があり、パッケージを眺めるだけで、「あーこれ観たな~」とか「あ、これ見たかったやつだ!」なんて話が弾んでしまうようなラインナップでございました!

またほかにも、某有名アウトドアブランドや未使用の電化製品、テレフォンカードなど多様な品々も合わせて買い取りさせていただきました!

くまねこ堂ではDVDやBlu-ray、CD等の買取の他にも様々な古道具の買取もおこなっております。また、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の以外の地域であっても、買取にお伺い出来る場合がございますので、まずは電話やメールフォーム、LINEにてお気軽にご相談ください。お待ちしております!

お稲

【令和元年一発目】世田谷区に出張買取行ってまいりました!

こんにちは、いつもくまねこ堂ブログをご覧いただき、ありがとうございます!

とうとう30年余り続いた平成の時代も終わり、新しい令和の時代が開幕しましたね!

あけましておめでとうございます!?

元号が変わっても、くまねこ堂は変わらず、いえ更に古本・古道具屋として邁進してまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い致します!

そして早速、令和初日の本日も買取に行かせていただきました!

今日は新天皇陛下ご即位の行事もあるため、都心の道も混雑しているかな?とも思っていたのですが、規制されている箇所こそあれど、特に問題なく目的地に到着いたしました。よかった。

本日の買取は、ある著名人の方から実家にある古本を整理したいとのご依頼で世田谷区に行ってまいりました。お訪ねすると、ご依頼主様がかつて集めていた漫画や雑誌、小説などの古書を数々!その中で私が気になった本はこちらです!

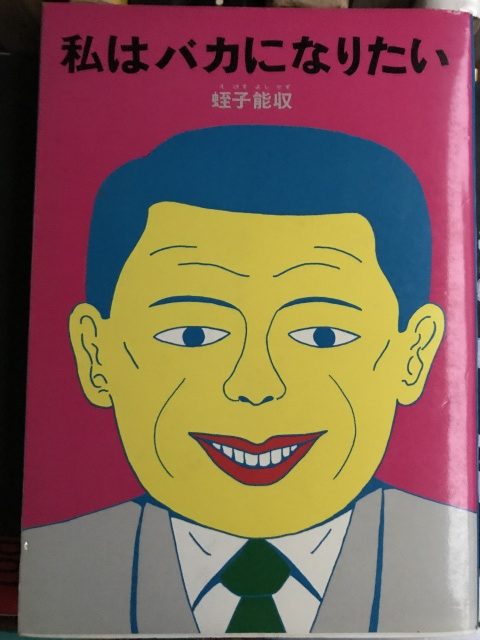

すごいインパクト。そしてさらに、じゃん!

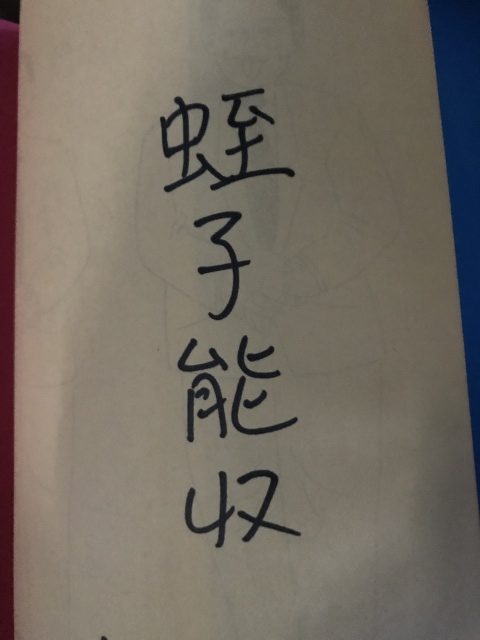

ということで、蛭子能収先生のサイン本です。多くの方は蛭子先生を「TVで見る漫画家の面白いおじさん」と言う風に認識されているかと思います。実際その独特すぎる感性から放たれる一言は、蛭子先生にしか不可能でしょう。大好きです。そんな先生の現在のご活躍の始まりは漫画家からなんですね。

他にも貴重なサイン本や貴重な雑誌の数々をお譲りいただきました!

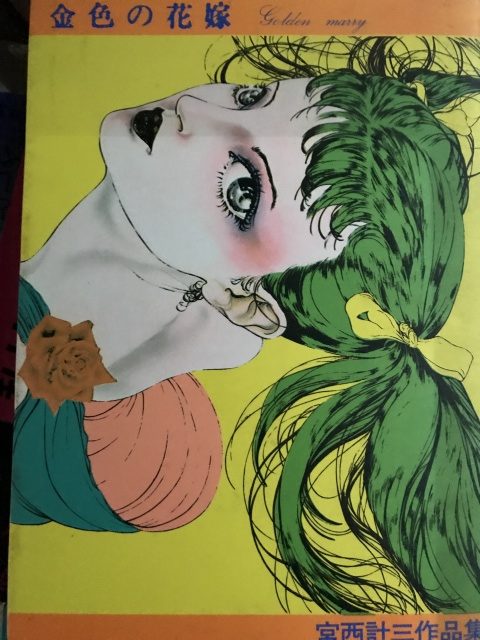

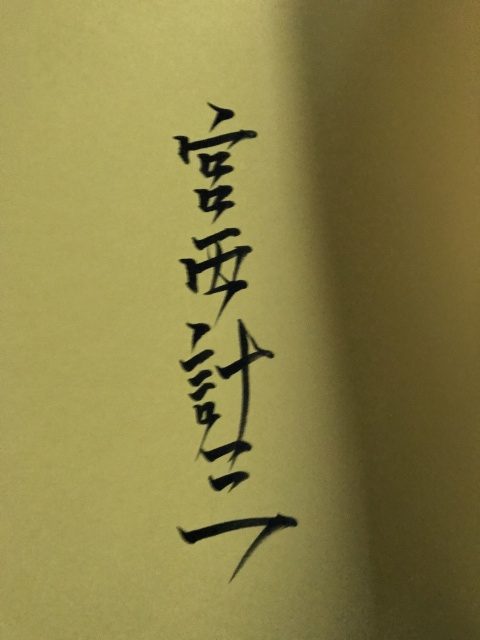

どん!

どどん!

お客様には買取査定の作業を行っている時も終始お気遣い頂き、「あぁ、なんて素敵な方なんだろう」と感激してしまいました。

出張買取には様々な出会いがあって良いですね!

くまねこ堂では古書や古道具の出張買取を行っています!処分したいけど捨てるにはもったいない…。という方はぜひくまねこ堂にご相談ください!お電話やメールフォーム、LINEでの対応も行っております!ご連絡お待ちしております!

お稲

くまねこ堂の出張買取の特色!?~買取同行記~

世田谷区リピーターのお客様より、DVD、CD、武道書、サザエさん、青年コミック、おもちゃ等をお譲りいただきました!

いつもありがとうございます。

*****

本日はリピーターのお客様のご依頼で、ディスク類や書籍、漫画の買い取りに世田谷区にお伺いさせていただきました。

現在、店主とスタッフで日頃お客様の元へお伺いさせていただいている出張買取なのですが、

以前は店主の妻、にゃんこさんが店主とご一緒に出張買取に同行されていました !

!

(にゃんこさんのブログを遡ってご覧いただくと、当時のブログも読めますよー!娘さんとのほのぼのとした記事にも癒されます!)

本日のリピーター様は、店主と、妻・にゃんこさんの、お二人で出張買取をされいた時代から何度もご依頼を頂いているお客様でした!

ご縁が続いているってとっても素敵ですし、嬉しい事ですヽ(●´ε`●)ノ!

ありがとうございます

店主くまきちも、馴染みのお客様との\Oh!マニアック!!/な作品等を通じての会話が、ちょっと楽しみみたいで 、後ろ姿がなんとなくルンルンしているように見えました

、後ろ姿がなんとなくルンルンしているように見えました

良かったですね(*´・ω・`)b

くまねこ堂は

企業、法人、団体、学校、個人等、

様々なお客様からのご依頼を承っておりますが、、(ありがとうございます!)

どんなお客様にも喜んでいただける事があります!

それは、

くまねこ堂の店主の、オタク目線からみた査定時のコメントだと思います!

(店主はオタクでありプロですが笑)

ニッチなコレクター様とは、

これのこんな所がアツいよね~

これが好きなら、こんなものも好き?

やっぱり~?!だよね~!

こっちも良いですよね~~ !!フゥ!!

!!フゥ!!

って感じで会話が広がって盛り上がったり、

お客様がお売りになりたいお品物について

全く存じなかった時には、

これはこんな作家のこういった作品なんですよ~

と捕捉説明等をして、

お客様が「えぇ~ 子どもの時から家にあったのに知らなかったよ!」というように、

子どもの時から家にあったのに知らなかったよ!」というように、

億劫だった物の整理がちょっと楽しくなったと微笑んでくださったり。

くまねこ堂の出張買取は、

お客様がモノを売るのが、

ちょっと面白くなる!

そんな気がしています。

スタッフも店主に同行させていただきながら、

いつも楽しく勉強させていただいておりますので!笑

今の時代、自分でネットで売る手段もあれば、

買取の大手企業様もたーくさんいらっしゃいますが、

くまねこ堂のこーゆー所は、他社様に負けない大きな魅力のひとつだと思います!

ご実家の整理、コレクションや研究資料の処分等、どうしようかお悩み中の方、是非ご検討お待ちしております!

↑本日のお客様もでしたが、こんなかんじで最近DVDをたくさんお譲りいただいております~!映画が観たくなりますね~~~

かこさん