くまねこ堂・妻のブログ

パンダ子通信2歳8か月:獅子頭に耳アピールされる

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信ご無沙汰しております。

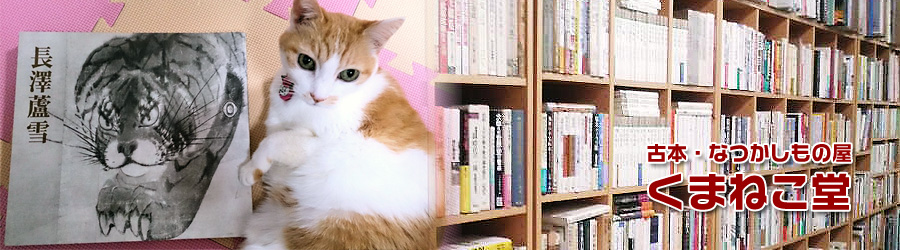

先日久しぶりに、パンダ子(娘:2歳8ヶ月になりました)を連れて

くまねこ堂に遊びに行きました。

遊びにいくと優しいスタッフさん達が遊んでくれるので、パンダ子はいつも行きたがります

この日は近くの公園でボール遊びをしてもらいました

そしてお店では、獅子舞さんが歓迎してくれました(注:お父さんではありません)

「耳がピクピク動くんだよー(´ω`)♪」とアピールしてくる獅子舞さん

(注:決してお父さんが買取り品で遊んでいるわけではありません)

スタッフさん達は優しいし、変わった物もいっぱいあるし、

パンダ子(娘)はいつもお店に行くのが楽しくて、

帰りの車中では「もっと遊びたかったーー!(>A<。)」とべそをかいてしまいます

また遊んでもらおうね~![]()

もえにゃん亡き後の、シュガー君のこと

カテゴリー/当店の癒しの看板猫もえにゃんとシュガー君は17年前、生後3週間くらいのときに一緒に捨てられていたのを保護したのですが、それ以来いつも一緒の仲良しきょうだいでした。

10月15日の午前0時半ごろ、私が床に就くときにも、2匹はいつものように寄り添って、シュガーがもえの顔をぺろぺろなめていました。そして午前2時半ごろ、シュガーの「アーオン!アーオン!」という鳴き声で私は目が覚め、いつもと違う声なので胸騒ぎをおぼえながらリビングに行くと、すでにもえが息を引き取っていました。

抱き上げると体はまだ少し温かく、まだ亡くなってから間もないことが伺えました。私は看取ってあげることができなかった、でもきっとシュガーが最後までもえと一緒にいてくれたんだね、そして天国に行ったことを私に知らせてくれたんだね。

そしてもえが亡くなった日と、その次の日も、シュガーはもえの遺体のところに何度か来て、顔をぺろぺろとなめていました。さらに、生前と同じように、体を寄り添おうとするそぶりまで見せました(途中でやめていましたが・・)。

ペット葬儀屋さんから聞いたところによると、シュガーのこれらの行動は猫には大変珍しいのだそうです。猫は、たとえ同居猫であっても、死体には近寄ろうとしないのが普通なのだとか。なので、「本当によほどの仲良しさんだったのですね」と。そして、「そんなに仲良しでしたら、しばらく寂しがって不安定になるかもしれません。できるだけしっかりスキンシップをはかってあげてくださいね。」とも言われました。

その言葉通り、シュガーはもえが亡くなってから今も毎日、家の中をウロウロしながら「アーオン!アーオン!」と鳴いています。「もえを探しているのかな・・」とくまきち(夫)と話しながら、できるだけ2人でなでなでしてあげています。

下はもえが亡くなる数日前の写真です。17年間、2匹はいつも一緒に寄り添っていました。

シュガー君、一緒に寂しさを乗り越えていこうね、がんばろう!

もえにゃんが天国に旅立ちました

カテゴリー/当店の癒しの看板猫/くまねこ堂通信

先月の2016/9/27の記事で、猫たちが2匹揃って17歳の誕生日を迎えたことを書いたばかりだったのですが・・

10月15日の午前2時半頃、もえにゃんが天国に旅立ちました。

死因はおそらく老衰です。ひょっとすると腫瘍か結石ができている可能性もありましたが、たとえそれが判明したとしても、もう年齢的にも体力的にも外科手術には耐えられないだろうということで、獣医さんとも相談の上あえて詳しい検査はしませんでした。

17年間、もえは常に私のそばにいてくれて、私を癒し、支え、幸せにしてくれました。

くまねこ堂だって、ここまで来られたのはきっと猫たちのおかげです。

来年からパンダ子(娘)も幼稚園に入る予定だし、そうしたら子育ても一段落して、たっぷりおばあにゃん&おじいにゃん孝行ができると思っていた矢先のことでした。

最後の一週間は、くまきち(夫)ができるだけパンダ子(娘)の面倒をみてくれたおかげで、私はもえとの時間をゆっくりと過ごすことができました。

弱っていく姿を見るのはとても辛かったけれども、最後にしっかりと一緒の時間を過ごすことができて、とても幸せでした。

私にぴったりと寄り添うもえに、時間が許す限り、彼女が大好きなトントン(しっぽの付け根を優しくたたく)をし続けながら、飼い主として自分が至らなかったことを詫び、そして17年間一緒に過ごしてくれたことへの感謝と、「大好きだよ」という気持ちを、たくさんたくさん伝えることができました。

最後の一週間と、もえが亡くなってからの3日間は、自分は毎日泣いていました。

大げさなように思われるかもしれませんが、まるで自分の体の一部がもがれてしまったかのようにつらく、寂しくてなりませんでした。17年という歳月は、やはり長いものです。

でも4日目に、ふと思いました。

よく「残された者がいつまでも悲しんでいると、死者が成仏できない」といいますが、このまま自分がずっと悲しみ続けていたら、もえがいわゆる悪い霊というか「飼い主をいつまでも悲しませている悪い存在」のようになってしまうのではないかと。

だから、徐々に「つらくて悲しい思い」から、「楽しく幸福な毎日を過ごさせてくれたことへの感謝」や「大好きだよ」という幸せな思い出にシフトさせていかないといけない。そしてさらに、もえが私に経験させてくれた数々のことを通して、自分がより人間的に成長することができれば、もえが存在してくれた価値や意義があがって、それがすなわち供養になるのではないかと。

そんな風に、ふと感じたのです。

正直なところ、やはりまだとても寂しいです。

でも、もえに天国で幸せに暮らしてもらうために、いつまでも悲しまないようにがんばるからね。幸せな思い出と感謝とともに、もえを思い出すからね。

17年間、本当に本当にありがとう。

これからも、心の中で一緒だよ。

大好きだよ。

お父さんはこんな所でもがんばっているのだ

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

外ではビシバシ働いているくまきち(夫)も、家に帰れば相変わらず

パンダ子(娘)の好きなようにいじられております![]()

この日は、お刺身についていた食用菊が気に入って

ぜひくまきちに付けてみたいパンダ子(なぜ・・)。

チャーミングなつむじ![]()

あもうすっごい邪魔(見ているだけでムズムズ!(笑))

ここいらで段々、くまきちの目が虚ろになってきたのが気になりますが・・( ;´_ゝ`)

インド人もびっくり、ジャパニーズ・ビンディ

またある時は、おそろいでヘアピンを付けてみたかったらしいパンダ子。

うっかりこのまま出勤してほしい、スタッフさん達の反応が見てみたい・・![]()

そしてくまきちがうたた寝を始めてしまっても、抜かりはありません。

胸にはいちごソフトクリーム(おもちゃ)を供え、

添い寝にはパンダちゃんを指名。

しかしちゃんと、自分の愛用スリーパーをお腹にかけてあげるところに、

2歳児の優しい気遣いが伺えます

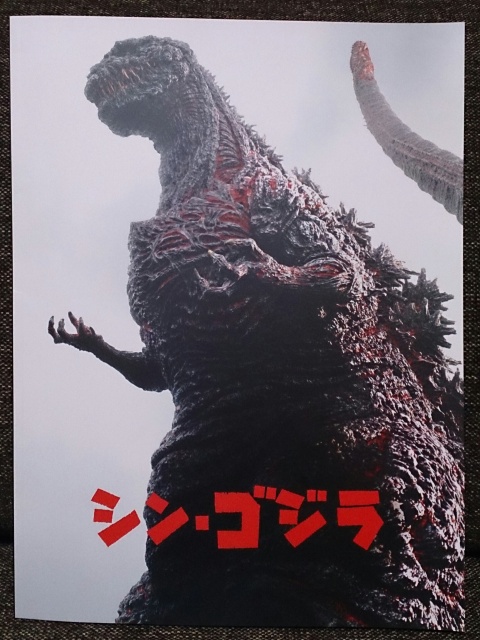

シン・ゴジラと属国民主主義論

カテゴリー/レジャー

そういえば先月、大変久しぶりに映画館に映画を見に行きました。

前回映画館で映画を見たのはパンダ子(娘)がお腹の中にいる時でしたから、

もう3年も前のことになります。

(そのときは「名探偵コナン&ルパン」を見に行ったのですが、

上映中、パンダ子がお腹の中で激しく興奮していたのを思い出します(笑))

そして先月見たのはこちらです、「シン・ゴジラ」!

くまきち(夫)が

「知り合いが2人続けて勧めてくれたから行ってみようよ!(>ω<)」

と言うので一緒に見に行ったのですが、すごく良かったです!

ちなみにこの映画に関する私の事前の知識は、

「エヴァンゲリオンの庵野監督が作ったのね」

「昔CMで、電気ウナギイヌが『ハセガワさん 』って言ってた人が主演なのね」

』って言ってた人が主演なのね」

この2つだけでした(笑)

そんなわけで予備知識もないまま

てっきり「普通の娯楽映画なのかな?」と思いながら見始めて、

ゴジラが陸上に姿を現したときは

「これがドカドカ攻撃とかされて倒されちゃうの??可哀想・・ 」

」

などと思って内心いささかブルーになっていたのですが・・

段々とお話が進むにつれ、引き込まれる引き込まれる!

単純に娯楽映画としても十分楽しめると思いますが、

これほど随所に痛烈な皮肉や風刺が散りばめられている作品とは

想像だにしておらず、見終わった後は「すごい・・」と首を振るばかりでした。

そして細かいところまで凝りに凝った映像や音楽、

私にはよくわかりませんが様々な作品のオマージュも含まれているのでしょう、

見終わった後に一緒に見に行った人と

「あの場面はきっとこういう意味だよね!?」

「実はこのことを表現したかったんだよね!?」

など、解釈を巡って色々と話が盛り上がる映画ではないかと思います。

ところでエンドロールで野村萬斎さんの名前が出てきたのでビックリしました、

一体どこに出ていたの、全然気が付かなかった!!

そしてネットで調べたら二度ビックリ、なんとシン・ゴジラそのものを

演じておられたんですね!!

「シン・ゴジラ役は野村萬斎だった 329人目のキャストが判明」

————————————————————–

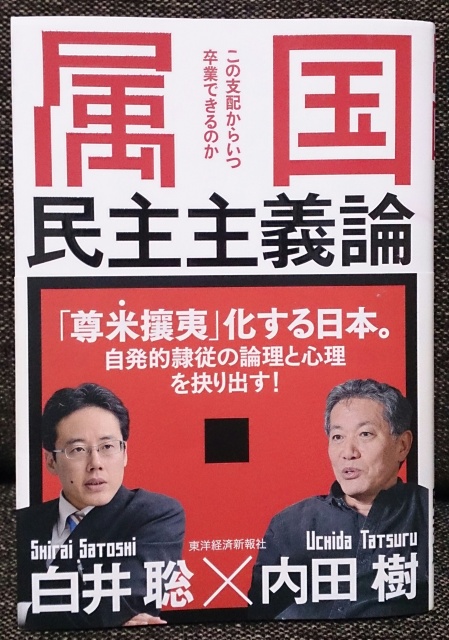

さて、「シン・ゴジラ」を見に行ったすぐ次の日にたまたま丸善に行ったら、

面出し&平積みされていたこちらの本が目に留まりました。

「シン・ゴジラ」の興奮も冷めやらぬまま、ちょうど映画のテーマにも通じそうだなあと

早速買って読んでみましたら、これがまた非常に興味深かったです。

「シン・ゴジラ」で表していた(であろう)ことの背景を知る一助となり、

また例えば第3章の”コスパ化する民主主義と消費社会”、

第4章の”進行する日本社会の幼稚化”など、

今の日本社会が抱えている問題点が鋭く指摘されていて

深く考えさせられる本でした。

子供の屈託のない笑顔を見ながら、これから先の日本は、世界はどうなっていくのだろうと、

様々な懸念を感じざるを得ません。

「シン・ゴジラ」と併せて、こちらの本もぜひおすすめしたいです。

余談ですがこの本を読んでから、たまたま店に内田樹さんの本が

まとめて入荷したため、育児の合間を縫って読み進めております。

とても面白く、必死で眠い目をこすってでもどんどん読みたくなります!

猫ズ17歳になりました&猫のステキ藍染め

カテゴリー/当店の癒しの看板猫/くまねこ堂通信

くまきち(夫)が、お知り合いの同業者様から

「ステキな物をいただいたよー!(*´ω`*)」

ということで、ご紹介させていただきます!

さすが骨董屋さんが下さっただけあって、藍染めでしょうか、

古色味わいのあるステキな猫グッズでございます

写真撮影をしていると、早速猫ズがやってきました!

古いもの独特の香りが気になるのか、2匹でしきりにくんくん嗅(か)いでおりましたが、

まんざらでもない様子。なので、

シュガーくんに手ぬぐいをかけてみました、やはりまったく動じません![]()

手ぬぐいの、貫禄のある猫さんも実に味わいがありますね、

ポーズにはほんのり色気すら感じます(笑)

もえにゃんも参加です!

こちらの図柄は、すらっと伸びたシッポにしなやかな歩き姿。

どの作品にもそれぞれ、猫特有の姿態の魅力がよく切り取られておりますね。

T様、素敵な猫藍染をどうもありがとうございました、

大切にさせていただきます!![]()

もえにゃんとシュガーくんは、今月で17歳になりました。

17年・・・そんなに長い年月を一緒に過ごしてきたのだと、改めて感慨を深めます。

パンダ子(娘)が生まれた時は大丈夫かな、うまくやっていけるかなと心配しましたが、

猫ズはずっと上手に同居してくれています、感謝に堪えません。

これからも、一緒に元気いっぱい過ごそうね、どうぞよろしくね!

アンパンマンミュージアムで、やなせさんの歌詞に思いを馳せる

カテゴリー/育児・子供/レジャー/くまねこ堂通信

先日、アンパンマンが大好きなパンダ子(娘・2歳)が

かねてから行きたがっていた

「横浜アンパンマンこども&モールミュージアム」に行ってきました!

この日は雨の平日、しかも台風が迫っているいうことで

てっきり空いてるんじゃないかと思って行ったのですが、

混んでいてビックリしました、すごい人気ですねえ![]()

場内は、とても細かい所まで様々なしかけや工夫が凝らされていて

想像以上のクオリティ!

これはもう、アンパンマンファンには楽しくてたまらないでしょうねえ(^^)

パンダ子も、アンパンマン号やバイキンUFOに乗り込んでご満悦、

場内を走り回って、楽しみまくっておりました。

おやつに食べたパンも、よくできてます!

子供用の美容室もあったので、パンダ子美容室デビュー!

大好きなドキンちゃんに乗って、前髪だけ切ってもらいました。

17時を過ぎたあたりだったでしょうか、場内のお客さんが急激に減ってきました。

いよいよ台風が近づいて大雨になってきたため、

皆さん帰宅の途についた模様です、、、

でも私共はそのままねばり、最後の30分くらいはほとんど貸切状態に!!

パンダ子はすごい勢いで走り回り、「虹のすべりだい」も一体何回滑ったのでしょうか(笑)

たーーっぷり遊ぶことが出来ました

そして18時の閉館時間を迎え、この時点で出口付近にいたお客さんは

うちの家族ともう一家族だけ。

「楽しかったねー!」と言いながら出口を出ようとしたその時!

係のお姉さん「今、外のショーから戻ってきたんですよ~!」

なんとバイキンマンとドキンちゃんが来て、パンダ子と握手してくれました!

そしてさらに、

係のお姉さん「もうちょっと待ってて!ひょっとして・・!?」

え、もしかして・・・!?

キ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

アンパンマンだ、キャーーーー!!!

そしてパンダ子をハグしてくれました!!

(注:羽交い絞めではありません、ハグです!!)

(注:アンパンマンがぬれているのは雨です、汗ではありません!!)

いや~~~最後の最後に思わぬサプライズ、私まで興奮してしまいました![]()

結局この日パンダ子は、アンパンマン・バイキンマン・ドキンちゃん・

食パンマン・カレーパンマンに握手をしてもらえることができました、

はからずもずいぶん握手していただけたね、よかったね!

おみやげに、こちらの一冊を買ってきました。

「みんなでてあそび アンパンマンとうたっておどろう」やなせ たかし(著)、岡崎 裕美(監修)、 フレーベル館

付属DVDはCGアニメで、アンパンマンをはじめキャラクターたちが踊っていて

とても可愛いです!

本には踊りの振り付けが丁寧に載っており、歌もすべて楽譜になっていて

大変わかりやすくて助かります。(楽譜読んだのずいぶん久しぶりだ・・(笑))

アンパンマンソングの数々は、大人になった今聴いても、

というより大人になった今だからこそ、心に染み込むような気がします。

励まされたり勇気をもらえたり、ふと気づくと口づさみながら

自分を奮い立たせたりしています。

(2011年の震災の時に、被災地で一番多く歌われた歌は

アンパンマンのテーマソングだったということです。)

弟を特攻隊で亡くし、自身も24歳で中国に出征して苛酷な経験をしたやなせたかしさん。

やなせさんが歌詞に乗せた思いに思いを馳せながら、

これからもずっと歌い継がれていってほしいなあと思います。

「アンパンマンに託した夢 ~人間・やなせたかし~クローズアップ現代」

いやそれは絵本ではなく・・

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

パンダ子(娘・2歳5か月)が 「これ、読んで

」

」

と、くまきち(夫)のところにこの本を持ってきたそうです。

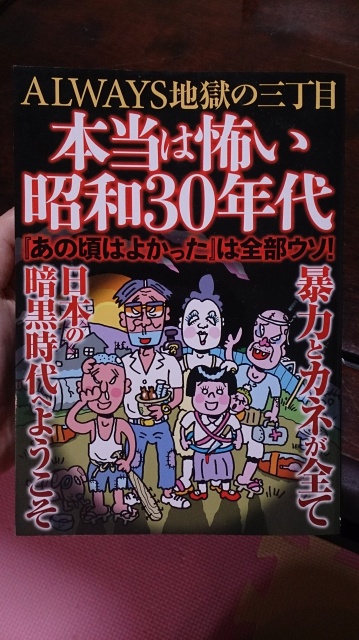

「本当は怖い昭和30年代 〜ALWAYS地獄の三丁目〜」鉄人社

どうやら、絵本だと思ったらしいです・・・(∥´∀`)HAHAHA

本棚には、私たち夫婦の本も、パンダ子の本も一緒にささっているので、

こういうことは往々にして起こり得ます。

ちなみにこの本、以前にゃん母(60代後半)が遊びにきたときに

「あ~そうだったそうだった」「こんな感じだったわ~」

などと頷きながら読んでいたので、信憑性あるのかもしれません(;^^)

クワガタくんの思い出

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信この夏の思い出。

先々月、7月の初めのことです。

くまきち(夫)が、1匹のクワガタを家に持ち帰ってきました。

虫捕りが好きなくまきちですが、普段はすぐに逃がしてあげるのに、なぜ・・![]() ?

?

「今日、市場の後に、みんなで牛丼を食べに行ったんよ。

食べ終わって牛丼屋を出たら、店頭のライトの所にこれ(クワガタ)がいてね。

捕まえてみたら、前足の一本が半分欠けてて・・

多分、このまま放っといたらすぐ死んじゃうから、連れてきちゃった(´ω`) 」

」

というわけで、クワガタくんはうちの子になりました(^‐^)

ノコギリクワガタです、ツノのギザギザがとてもかっこいいです。

うちに来た時は弱っていて元気がなかったのですが、

くまきちがせっせとお世話した甲斐があったのでしょうか、

みるみるうちに元気になり、部屋を走り回っておりました

しかし1週間前、クワガタくんは急に元気がなくなってしまいました。

つい前日まで、いつものように活発に走り回っていたのに・・・。

その日は丸一日、ほとんど動かずにうずくまり、

触覚のようなものだけをそよそよと揺らしていましたが、

次の朝起きた時にはもう動かなくなっていました。

パンダ子にはまだ「死」という意味がちゃんとわかっていないのですが、

クワガタくんを埋めたところを通ると、

「クワガタ、ここにいるね」と指を指してつぶやきます。

2ヶ月ちょっとの短いおつきあいだったけど、私たち家族を楽しませてくれて、

クワガタくん本当にありがとう。

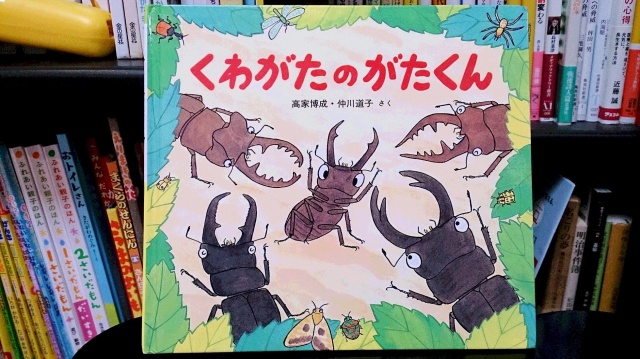

クワガタくんが生きていたときに、こちらの絵本を買いました。

登場人物は、コクワガタ、ヒラタクワガタ、ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、オオクワガタ

などです、とても可愛くて楽しい絵本です。

この本を見る度に、きっと思い出すね。

「くわがたのがたくん(かわいいむしのえほん)」高家博成・仲川道子/童心社

パンダ子もすっかり気に入ってくれたので、

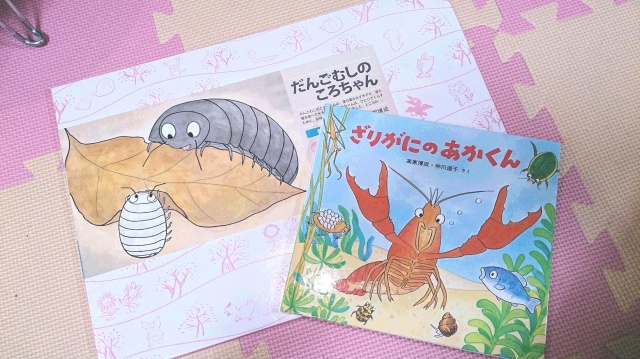

同じ作者さんのこちらの本と紙芝居も買ってみましたが、

いずれも好評でよく読んでとせがまれます。

「紙芝居:だんごむしのころちゃん(だいすき!ちいさないきもの)」高家博成/童心社

「ざりがにのあかくん(かわいいいきもののえほん)」高家博成・仲川道子/童心社

他にも、虫や小動物が主人公の絵本をたくさん出されているようです。

少しずつ揃えていこうかな(^-^)

パンダ子通信:2歳5か月、やっぱり般若が好き!

カテゴリー/遺品整理/骨董品・古いもの/育児・子供/能楽/くまねこ堂通信大変にご無沙汰しております![]()

おかげさまで元気にやっております、パンダ子(娘)は2歳5か月になりました。

最近、クレヨンでぬりぬりするのが楽しそうなので、

初めて子供用の「ぬりえ」の本を買ってみました。

「好きなように塗っていいんだよ(*^^*)」と言って渡したら、

迷わず黒いクレヨンを取り出し、一心不乱に塗りつぶしはじめるパンダ子・・・

あの~ちょっと恐いんですが

ま、まあ、本人の好きなようにやらせるのが一番ですから、ええ

———————————————————–

パンダ子はお店に入ってくる骨董品にいつも興味津々なので、

積極的に触れさせております。

パンダ子が

「かわいい~!! 」

」

といたく気に入ってなかなか離そうとしなかったのですが、

突然 「マヨネーズ!マヨネーズ!」 と叫ぶので

なんだなんだ!?と思ったら、

ほんとだーーー!!

いいですねえ、2歳児の発想(笑)

ちなみにこの大森英秀(おおもり てるひで/1730-1798)の作品は、

今、当店に3組あるのですが、どれもとても素敵です!

いつかブログ上でご紹介できればと思うのですが・・

———————————————————–

数日前、丸善に行って本を見ていたら、

パンダ子が歌舞伎の本の表紙に興味を示したので

「これは、『隈取り』って言うんだよ~(^ω^)」

とくまきち(夫)が教えてあげていたところ、

なんと次の日に買い取りで

市川猿翁 (2代目)の押隈(おしぐま。歌舞伎役者の顔拓。)が入荷!

パンダ子、またも興味津々で見入っておりました。

うちは「噂をすれば」の買い取りがほんとに多いんですよ、

不思議ですねえ~ワクワクしちゃいますね~

———————————————————–

子供は大好き、木の実拾い。

その横で、くまきち(夫)がせっせと虫を捕まえては

パンダ子に見せてくれます

「ミンミンゼミ」だそうですよ、緑の模様と透明の羽根が美しいですね

———————————————————–

パンダ子は、たとえ食事中でも情報収集に余念がありません。

もう新聞も読めるんですよ~!

・・・ってもちろんウソです、くまきちのマネをしているだけです(笑)

———————————————————–

そして相変わらず、

私のところにクレヨン&落書き帳&お能の本を持ってきては、

「のーめん、描いて!! 」

」

ずっと描き続けているのに、母が全然うまくならなくてすまぬ・・ ┐(T∀T)┌

(意味がわからないかたは

「パンダ子通信1歳11カ月、般若が好き!」をご参照ください )

)