くまねこ堂・妻のブログ

超絶技巧の根付師・森田藻己の弟子、深井藻壽(5)

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信(続きです)

今回お譲りいただいた中でも非常に興味深かったのが、

深井藻壽が実際に使っていた印です。

「深井」「ふか井」「藻壽」など数種類ありました。

蓋を開けると、白檀のなんとも良い香りが漂います。

側面に、藻壽の銘が彫られている物があります。

こちらは年代も特定できます、「庚辰(かのえたつ)」というのは

昭和15年だそうです。

・・これを手のひらに載せて初めて見たとき、

その文字の細かさと美しさに思わず息を呑みました、

当時の藻壽の、彫り師としての力量が伺えます。

画数も多い難しい字を、こんなに小さく美しく彫れるなんて、

一体どれほどの技術を要するのでしょう・・

こちらの印も年代が特定できます(画像では見づらいですが )、

)、

「戊寅(ぼいん)」と彫られており、これは昭和13年だそうです。

そしてよく見ると、こちらの印には「藻壽刻」ではなく

「壽藻刻」と彫られているんですね!

最初の「藻壽」印が昭和15年の物ですから、

「藻壽」と名乗る前に、「壽藻」と名乗っていた時期もあったのでしょうか。

(続きます。次回最終回です。)

超絶技巧の根付師・森田藻己の弟子、深井藻壽(4)

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信昨日に引き続きまして、深井藻壽の作品(未完成品含む)を

いくつか紹介させていただきます。

これは、寿老人でしょうか?

温かみのある木彫作品ですね、高さ約21センチほどあります。

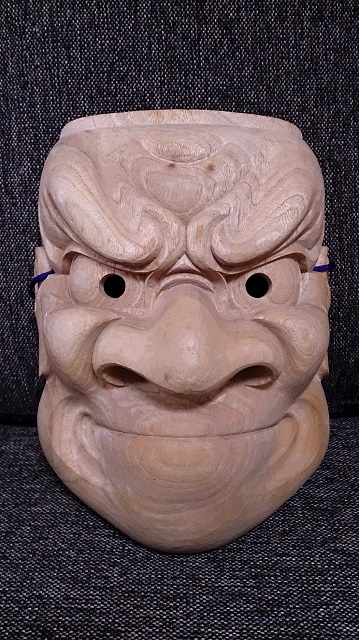

面根付ですね。

中央は、翁(白色尉(はくしきじょう))ですね。

右と左は何でしょうか・・?

大癋見(おおべしみ)ですね!

能「鞍馬天狗」などで、天狗の役に使われる面です。

製作途中だと思われますが、この段階でもかなり迫力があります、

ぜひ着色も終わった完成品が見たかったなあ・・(TT)

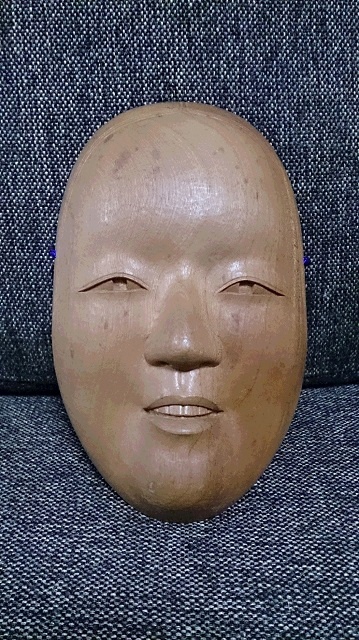

こちらも同じく未完成の能面と思われます。

髪の毛が、分け目から3本線で彫られていますので、

小面(こおもて。若い女性)と思われます。

(続きます)

超絶技巧の根付師・森田藻己の弟子、深井藻壽(3)

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信(続きです)

本日ご紹介する根付たちも、いずれも藻壽の未完成作品になります。

(練習なのか、作製途中なのか、あるいは依頼主との打ち合わせで使った

試作品だったのかもしれませんが、不明です)

阿形(あぎょう)の金剛力士ですね。

迫力のある精悍な表情、筋肉隆々の肉体、風になびく天衣や裙(くん。裾(すそ)。)、

首飾り等の細かい造形など、様々な部分に見どころがあると思います。

これ、なんのお話でしたっけねえ・・(><)

背負った老婆の正体が鬼であることに気づき、

男性が刀を抜こうとしています。

老婆の顔に迫力ありますね、そして能面でいう生成(なまなり)な感じの

小さな角が、頭巾からにょきっと出ている様子も、なんだかリアルです。

少年が、狐の面をつけて胡坐をかいて座っています。

なんだろう・・

大黒様です。

小さなネズミが2匹、大黒様の袋に入ろうとしています。

ネズミを見る大黒様の眼差しが、大変優しく柔和で素敵です(^-^)

葉っぱにとまった蝉(セミ)の幼虫です。

足の節など、リアルです。

(続きます、全6回の予定です!)

超絶技巧の根付師・森田藻己の弟子、深井藻壽(2)

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信(続きです)

深井藻壽は1937(昭和12)年、20歳の時に森田藻己に入門しました。

しかし1943(昭和18)年に藻己が亡くなったため、

師事していた期間は6年間ということになります。

今回の買取りでは、藻壽の未完成作品(練習なのか、製作途中なのか、

あるいは依頼主との打ち合わせで使った試作品だったのか、いずれも不明ですが)を

多数お譲りいただいたため、藻壽の制作過程に触れる意味でも

大変興味深かったです。

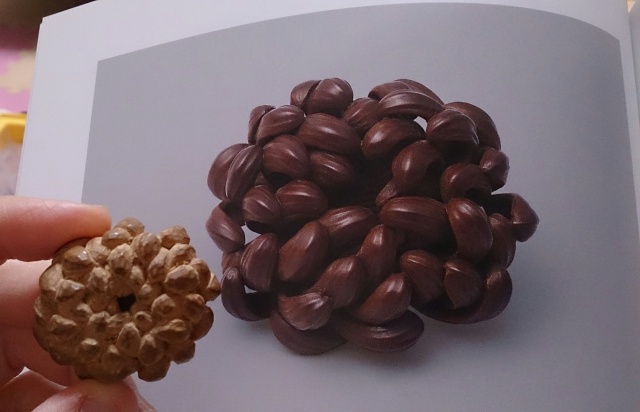

たとえばこれは、菊花の根付の未完成品なのですが、

「骨董緑青35 近代彫刻の神技 森田藻己の世界」に、

藻己作による「木彫菊花根付」というそっくりな作品がありました。

ひょっとすると師の作品を見ながら、練習したのかもしれません。

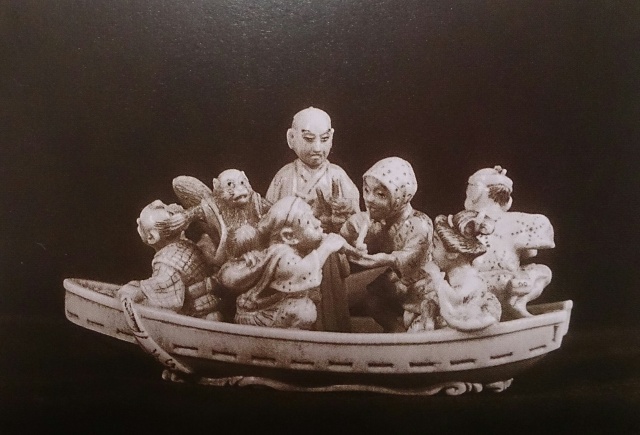

こちらの未完成根付には、小さな船に、小さな小さな乗客が乗っています。

数えてみたら、7人(船頭1人+乗客6人)と、

そしてよく見たらお猿さんも1匹乗っていました!

途中までしか彫られていないものの、

船を漕ぐ船頭、扇を持って立つ侍、きちんと着物を着た髪を結った女の人、

そしてお猿さんなど、

きちんとキャラクターが設定されているのがわかります。

もしこれがきちんと完成していたら、一体どんな素敵な作品になったのだろう・・と

思わず想像してしまいます。

そしてこちらも、「骨董緑青35 近代彫刻の神技 森田藻己の世界」で

藻己作の似ている作品を見つけました。

「牙彫渡し船根付」作:森田藻己

侍、猿回し、町人、髪を島田に結った町人の娘が渡し舟に乗り、

船頭は腰に煙草入を提げている。僅か数センチの中に人物6人と猿1匹を彫り込み、

しかもそれぞれの人物の着物の柄まで彫っているのには驚かされる。

(「骨董緑青35 近代彫刻の神技 森田藻己の世界」より)

ちなみに藻己は、拡大鏡は使わず直接肉眼で彫ったそうですから・・

その神業ぶりがうかがえます(汗)

(続きます)

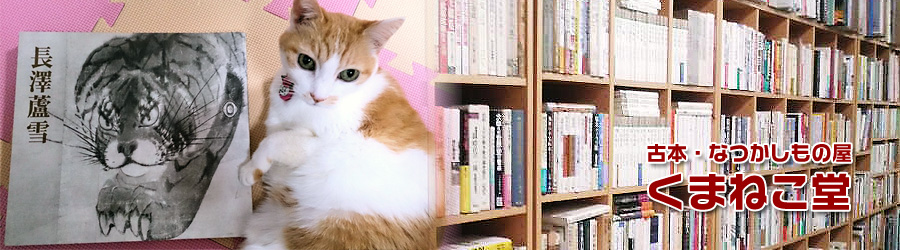

超絶技巧の根付師・森田藻己の弟子、深井藻壽(1)

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの昨年の某月某日のことです。

出張買取り先で、お客様からこちらのたれをおみやげに頂戴いたしました。

「美味だれ 焼鳥屋 鳥幸の味」という名の、それはそれは美味しいタレで、

大変ありがたく頂戴いたしました、どうもありがとうございました!![]()

![]()

ところで。

このタレは「信州上田に愛され続ける秘伝のたれ」・・・

そうです、くまきち(夫)は、はるばる長野県まで

買取りに行ってきたのであります!

長野には不思議とご縁がありまして、

今までも確か4回出張買取りに行っているのですが、

この時も大変思い出深い経験となりました。

今日から数回に渡り、ぜひ気合を入れてご紹介させていただきます。

————————————

少しだけ前フリを。

明治から昭和初期にかけて、まるで神業のような数々の細密彫刻作品を残した

根付師がおりました。その名を森田藻己(もりたそうこ 1879~1943)と言います。

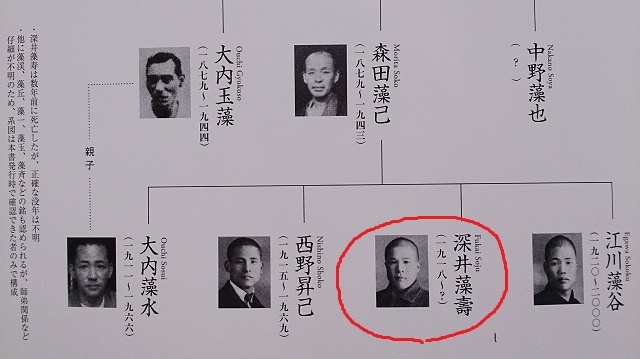

記録に残っている中では、森田藻己の流れを汲む「藻一派(そういっぱ)」の

最後の一人となったのが、

深井基寿(ふかいもとじ 1918~2005。後の藻壽(そうじゅ))という人

だったようなのですが、

買取りのご依頼主様は、この深井藻壽氏のご親族のかたでした!

(ご親族によれば、藻壽氏は2005年4月にお亡くなりになられたそうです。)

(系図は「骨董緑青35 近代彫刻の神技 森田藻己の世界」より)

森田藻己は、過去に何度か当店に作品が入ってきたこともあり、

くまきち(夫)が個人的にも好きで興味を持っている根付師であるため、

その藻己の弟子となられたかたのご親族に呼んでいただけたのは

感無量であったようです。

(続きます)

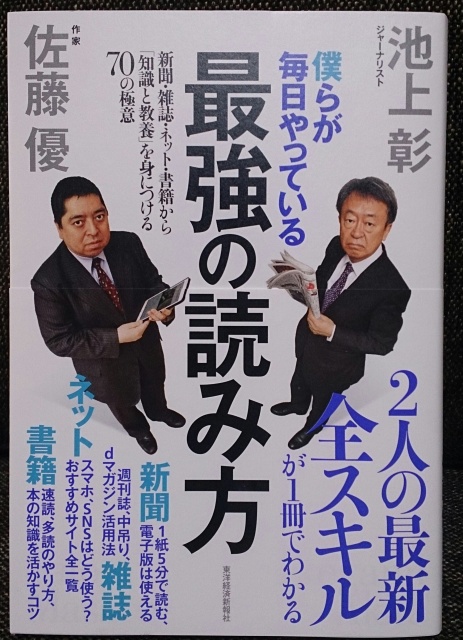

池上彰&佐藤優「僕らが毎日やっている最強の読み方」

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信本日は、

「僕らが毎日やっている 最強の読み方」池上彰、佐藤優/東洋経済新報社

を紹介させていただきます![]()

ジャーナリストとして世界中を飛び回り、たくさんのTV等の仕事をこなしながら、

毎日11紙の新聞などに目を通し、毎月18回の締め切りを抱える池上彰氏。

毎月平均300冊以上の本に目を通し、毎月90近い締め切りを抱えているという

佐藤優氏。

・・なんというかもう、こういう方たちは

天才の域だと思われますので(∥°∀°)フフフ‥

自分のような凡人とはあまりにかけ離れていると思いつつ、

発売前から読むのを楽しみにしておりました(笑)

新聞・雑誌・ネット・書籍・教科書&学習参考書など、

他範囲に渡る読み方や使いこなし方が網羅されており、

知の巨人たちの毎日の情報収集のスキルが

対談形式でわかりやすく、惜しげもなく披露されていました。

大半はお2人の凄さに舌を巻くばかりでしたが、

ごくごくわずかながら「あ、これは自分もやってる!(≧∀≦) 」と

」と

勇気づけられる箇所もあったり、

大変勉強になる上に、知の巨人たちの人間味も垣間見られたりして

(佐藤優氏の猫バカぶりですとか・・![]()

![]() )面白かったです!

)面白かったです!

あと意外だったのが、佐藤氏の

「池上さんは情報の真偽を判断するうえで、

何か基準をお持ちですか?(中略)何か特別な訓練法があるのでしょうか?」

という問いに対して、池上さんが、

「『だまされないための訓練』という意味なら、良質なミステリー小説を読むのが

おすすめです。」

と答えておられたことです。

古本屋妻としては思わず「へえ~~~!![]() 」と嬉しくなってしまいました(笑)

」と嬉しくなってしまいました(笑)

池上さんが新人記者時代に、先輩の大変な特ダネ記者にもらったアドバイスが

「(松本)清張を読め」で、清張がきっかけでミステリーファンになったという

エピソードなど、面白いですよね![]()

————————————

本日の買取りでは、2000点以上のDVDや、

希少な海軍士官の軍服、園遊会と観艦式の招待状(戦前)など

お譲りいただきました、どうもありがとうございました!

吉原で花魁が使用した行李だそうです

カテゴリー/東京都/出張買い取り/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信

おととい、昔の遊郭に関わりのあったお宅から買い取ったお品です。

昔、吉原にあった「正直楼」という遊郭で、

明治~大正時代に花魁が着物などを入れるのに使っていた行李なのだそうです。

珍品ですね。

裏側は背負子(しょいこ)になっており、

火事になったときには背中に背負って逃げることができるのだそうです。

中は、茶箱のような密閉性の高いつくりになっています。

そして下部には車輪が付いており、コロコロ転がして移動することも

できるようになっています。

意外と便利に作られているんですね。

美しい歌声?いえ実は・・

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

まるでパンダ子(娘)が、美しい歌声を響かせているかのような

ステキな写真が撮れたのですが・・

実はこれ、今日お散歩をしている最中に雪が降ってきて、

「雪を食べる! 」

」

と言って大口を開けているところなんです!![]()

しばらく口を開けて歩き回ってはモグモグし、

「甘くておいしかった! 」

」

と満足しておりました、いやあ面白いですねえ(笑)

雪はほんのちょっぴりしか降らなくて残念でしたけど、

ちゃんと楽しむことができてよかったです!

今日くまきち(夫)は東京都杉並区荻窪で出張買取りでした、

どうもありがとうございました。

久々の恨み手帳ですよ・・

カテゴリー/くまねこ堂通信

1週間前のことです。

なんだか目に違和感を感じ、鏡で念入りに見てみますと、

右目の黒目の部分に小さな白い点が見えました。

「はて・・・![]() 」

」

気になりつつ、まあ少し様子を見ようと1週間待ってみましたが、

状況はまったく変わらず。

そこで、昨日くまきち(夫)にパンダ子(娘)をあずけることができたので、

眼科に行ってみました。

診察によると、黄色ブドウ球菌による角膜感染症ということで、

2種類の目薬を1日4回点眼し、一週間後にまた診察して様子を見ましょう

ということに相成りました。

コンタクトレンズをしている人によくある感染症なのだそうです、

レンズのケアが不適切だったりすると起こりやすいんですね、

残念ながら私も思い当たる節があります・・

この感染症は強い痛みを伴うこともあるそうで、

先生に「痛みが無くてラッキーでしたね!」

また「よく気が付きましたね」とも言われました。

自分のように痛みが伴わない場合、なかなか気が付かずに

症状が進行してしまうことがあるそうで、

とりあえずは早く気が付けてよかったです (〃´д`)=3

ワタクシはコンタクトレンズ歴約25年、

今までケア等もきちんとやってきてトラブル皆無でここまできたのですが、

ここにきて油断してしまいました、嗚呼・・・

コンタクトレンズをお使いの皆様方、

どうぞ油断せずくれぐれもご用心下さいませ![]()

・・・ところで、

目の異変に気付いてくまきちに見せたときに、開口一番、

「加齢でしょ?(・ω・)」

と言われたことをアタシは忘れませんよ・・

ええ忘れません、恨み手帳に書いときますよ・・

___φ(。_。キ) ((((゚ω゚;;))))ガクガクブルブル

————————————

今日も、くまきちは面白いところに買取りに伺ったようです。

買取り2件だったのですが、偶然にも2軒とも

昔の遊郭に関わりのあったお宅だったそうで、奇遇さに驚いてしまいます![]()

歴史のあるお宅ですから、色々と面白いものをお譲りいただいたようです。

錦絵(三代豊国)、伊東深水の美人画、刺子半纏、

花魁が着替えた着物などを入れる行李、煙草入れ、

御贔屓のお客様の色紙(吉川英治・松林桂月・今村昌平など)、

リヤドロ、マイセン、リトグラフ(上村松篁)などお譲りいただきました、

どうもありがとうございました!

子供の探求心は、ズボッ

カテゴリー/出張買い取り/骨董品・古いもの/育児・子供買取りで、小さな獅子舞のおもちゃが入ってきました。

手に持って、プルプル振って遊びます。

口はパカーッと大きく開きます!

さっそくパンダ子(娘・2歳)に試してみたら、

案の定キャッキャと笑って大喜び!

くまきち(夫)、いい笑顔だな~![]()

そしてお父さんからゲットしたと思ったら、

いきなり獅子頭の口に指を突っ込むパンダ子!

子供らしい探求心ですね~![]()

————————————

今日は正阿弥勝義と加納夏雄が買取りで入荷しました!

事情により、商品画像はお載せできないのが残念ですが・・![]()

それとおとといは、千葉工大の先生のところで買取りだったそうで、

また色々と興味深いお話を伺えたそうです、どうもありがとうございました!

なんだか最近は大学教授のかたの買取りが多いですねえ、

大変ありがたいことでございます。

しかしくまきち、いいなあ!

色々な分野の講義を、タダでちょっぴり拝聴できるようなものではないですか、

なんとうらやましい・・!! [壁]д°) ジー (*´ω`*)エヘッ