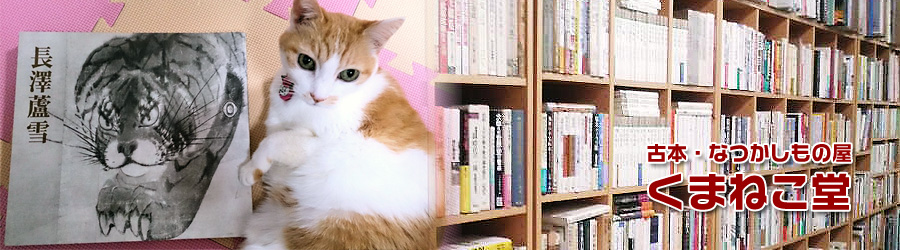

くまねこ堂・妻のブログ

芝山象嵌の印籠 入荷しました

カテゴリー/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信

入荷品のご紹介です。

芝山象嵌です。

印籠、饅頭根付、緒締め玉の3つ揃いで、当時のままの雰囲気を伝えてくれます。

コンディションも大変良く、象牙の目もキレイです。

明治時代ごろの物でしょうか。

入手先の経路から察するに、宮家所有の物であったと思われます。

可愛い鳥やお花の絵といい色づかいといい、

いかにも女性好みの瀟洒なデザインですね、

お姫様がお持ちだったんでしょうか(^^)

ところで、アルバイトのキョーコさんが

「骨董買取り事例」のブログで、お店に入ってきた骨董品等を紹介して下さっています。

最近では勝海舟の掛軸や、ブリキのおもちゃ、研ナオコのソフビ(強烈です!汗)等々。

ご興味のある方はぜひそちらも合わせてご覧くださいませ![]()

ダメと言われると・・

カテゴリー/当店の癒しの看板猫/育児・子供

リビングでは、パンダ子(娘)と猫たちは一緒にさせておりますが、

一応パンダ子のお部屋は、今のところ猫は立ち入り禁止にしています、

ニャン毛掃除が大変なので(;^^)

しかし、ダメと言われると気になるのは

人間も猫も同じなようで・・・

かわるがわる覗きに来る、もえにゃんとシュガーくん(笑)

番犬ならぬ番猫みたいで、たのもしいね!![]()

アマガエル、ノコギリカミキリ、乳牛さんたち

カテゴリー/東京都/出張買い取り/渋谷区

今日は暑かったですねえー!(><)

そんな中くまきち(夫)は、千葉県香取市と東京都渋谷区で買い取りでした。

香取市は自然がいっぱいのところだったようで、

「クヌギがたくさんあった!(≧ω≦)![]() 」

」

と嬉しそうに帰ってきました。

アマガエル。木にピトッとくっついて、可愛いですね(^^)

ノコギリカミキリ。

この写真だとちょっとわかりづらいんですけど、

触角がノコギリみたいな形をしているそうです。

乳牛さんたち(*´∀`*)ラブリー!

のどかでいいですねえ~~

今日は、明治時代の有名な画家さんの絵など買い取ったそうですよ。

見るのが楽しみ!

赤ちゃんと猫のステキな共同生活

カテゴリー/当店の癒しの看板猫/育児・子供

さて、もえにゃん&シュガーくんファンの皆さま、お待たせいたしました!

2匹とも元気です、そして赤ちゃんとも上手に共同生活を送ってくれています

妊娠中、

「もえにゃん&シュガーくんならきっと大丈夫!」

とは思っていたものの、やはり若干の不安はありました。

しかし蓋を開けてみれば、拍子抜けするほどあっさりと

新しい家族を受け入れてくれたのでした!

エエ子たちや~~!!。・゚・(ノД`)・゚・。

器の大きなもえにゃん&シュガーくんに、ただただ感謝です!!

娘、夫と同じ顔族

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

ところでお知り合いのかたは、

前回の写真を見て一発でおわかりになったと思うのですが、

パンダ子(娘)はくまきち(夫)にソックリです!!

(*´∀`) (*´ω`*)ゞ イヤーハッハッ

思い起こせば出産直後、

帝王切開だったため術後もうろうとしていたワタクシの耳に、

横にいたくまきち達の話し声が聞こえてきました。

にゃん母 「指・・・は、にゃん子に似ているかしら(;^^)」

くまきち 「あ、そうですね、指、似てますね!(^ω^)」

くま母 「きれいなおててね(^^)」

・・・・・・・ゆ、指??

なにかしら、その微妙なパーツは・・(;;-_-)

普通、「目と鼻はお母さん似ね~!」とか

顔のことを言うんじゃないんかい、

と思いながら赤ちゃんの顔を覗き込むと、

ああこりゃ完全にくまきち似だわ(笑)

それでもむりやりワタクシに似ているところを

みんなで探してくれたのね(´∀`)ハハハ

くまきちと同じ顔族のパンダ子、

将来はきっとステキな目利きに育ってくれるかも!

娘、3ヶ月になりました

カテゴリー/育児・子供

皆さま大変お久しぶりです!

おかげさまで私もくまきちも猫ズも、変わらず元気でやっております![]()

ワタクシはこの3ヶ月というものひたすら育児に没頭し、

用事があるとき以外はパソコンにも触れておりませんでした、

軽く書きかた忘れちゃってます![]()

娘のパンダ子(女の子なので”子”をつけてみました(笑))も、

順調に3ヶ月を迎えました。

しかし赤ちゃんのお顔というのはあっという間に変わるんですね!

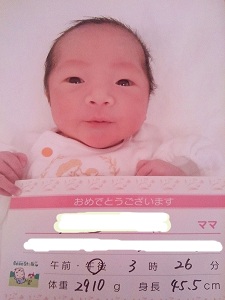

生まれた時はこんな感じでしたが、

3ヶ月後の今はこんな感じです。

「ポーズを取ってくれている!∑(゜ω゜;)」

「さすがはくまねこ堂の娘!∑(゜∀゜;)」

これからきっとブログのネタをたくさん提供してくれるに違いありません!

成長が楽しみだわ、頼りにしてるわ、パンダ子!!

女の子を無事出産いたしました

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

大変ご無沙汰いたしておりました。

おかげさまで3月28日に、2910gの女の子を無事出産いたしました

くまきち(夫)、早くもメロメロです(笑)

赤ちゃんのことは、ブログ上ではやはり

くま+ねこ=パンダ(熊猫)ということで、

パンダちゃん

パンダちゃん

と今後呼ばせて頂きたいと思います、皆さまどうぞよろしくお願いいたします

書きたいことは山ほどあるのですが、

さっそく数時間おきの授乳の日々が始まり、正直今は毎日ヘロヘロで(∥×д×)

申し訳ないのですが、当分ブログの更新はお休みさせていただくことになるかと思います。

また余力のあるときに、ぜひ更新させていただきます、

どうぞよろしくお願いいたします!

もえにゃん(猫)のセルフエステ風景

カテゴリー/当店の癒しの看板猫/くまねこ堂通信

人気ブログランキングへ 現在4位です(本・書籍部門)、どうもありがとうございます!

14歳になった今も、

相変わらず![]() ぷりぷりぷりちぃ

ぷりぷりぷりちぃ![]() な美貌を保ち続けるもえ嬢。

な美貌を保ち続けるもえ嬢。

柔らかい体を駆使し、

一通りセルフエステ(グルーミング)を終えた後は、

ワタクシに熱視線を送りながらひっくり返り、

マッサージ(なでなで![]() )を所望するもえにゃんなのでありました。

)を所望するもえにゃんなのでありました。

きっとお猫様の美貌は、本猫(ほんにゃん)のたゆまぬ努力 アーンド

飼い主の”愛情なでなで”によって形作られるものなのでございます(*´エ`*)![]()

ディズニー「アナと雪の女王」見てきました! /東京都練馬区×2、千葉県市川市、柏市、埼玉県草加市で出張買取りでした

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信

今日は5件の出張買い取りがあったそうです。

くまきち(夫)がへとへとで帰ってきて、

「がんばったなあぁぁぁ~~、オレ!(∥×ω×)v」

を連発しております(笑) (×ω×)ヾ(´∀`*) オツカレ~!

今日の現場は、東京都練馬区×2、千葉県市川市、柏市、埼玉県草加市でした。

うち2件は以前もお伺いしたことのあるリピーター様でした。

どうもありがとうございました!

———————————————————————

おととい、くまきちとディズニー映画「アナと雪の女王」を観にいってきました。

感想は、期待していた以上にすごく良かったです!![]()

創立90周年を迎えたディズニーの正に面目躍如といったところ、

ストーリーもよくできていたし、音楽も素晴らしい、映像も非常に美しく、キャラクターも魅力的で、

正にどこにも非の打ちどころがないといった感じでした(*゚Д゚ノノ”☆パチパチ!

しかし映像のなんと美しいこと・・・(ため息)

その昔、「美女と野獣(1991年)」や「アラジン(1992年)」などを映画館で観たときも

「なんて素晴らしい映像なんだろう!」と感激したものですが、

当時よりもまた格段に映像技術が進歩していて、

その美しさと迫力にはただただ驚くばかりです。

・・今調べてて思ったのですが、「美女と野獣」や「アラジン」が公開されたのって

もう20年も前のことなんですね!

そんな昔になるのかぁ・・・ついこの間のように感じてしまいます、いやはや(;^^)

キャラクターも魅力的でした。

一番の注目はやはり、ディズニーアニメ史上初というダブル・ヒロイン、

エルサ&アナの姉妹でありましょう。

悲しい宿命を持つ美しき女王、エルサ(左)と、

明るくパワフルで天真爛漫な妹、アナ(右)。

対照的な性格の2人が織りなす人間の絆の物語には、

ワタクシの涙腺も終始ゆるみっぱなしでした(ノ-`)・゚・。

今回の映画で一番人気のキャラクターらしいです、雪だるまのオラフ。

とても純粋で無邪気で、めちゃめちゃ「イイやつ」!

雪だるまの彼が夢見ている夢が、ちょっと切なくてカワイイです(;∀;)

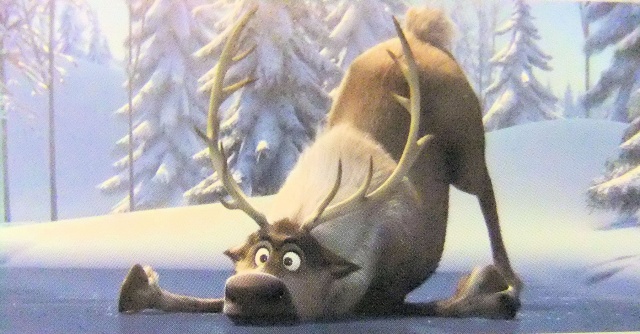

ワタクシの今回一番のお気に入りは、トナカイのスヴェン!

でっかいモフモフ~!(;´∀`)ハアハア! (=ω=;;)

気は優しくて力持ち、とっても頼りになるでっかいモフモフ![]()

いや~~いいですねぇ~~、こんな相棒がそばにいてくれたら!

最初から最後までまったく退屈しなかったですし、

ぜひもう一度大スクリーンで観ておきたい!と思った映画は

ずいぶんと久しぶりです、ぜひオススメです!![]()

余談ですが、映画を観ている間、お腹の赤ちゃんも大興奮でした!(笑)

きっと面白かったに違いありません

出張買い取り in 四国!お客様宅は、北前船の廻船問屋として活躍した豪商のおうちでした。

カテゴリー/出張買い取り/くまねこ堂通信

人気ブログランキングへ 現在5位です(本・書籍部門)、どうもありがとうございます!

先週の土日、くまきち(夫)はアルバイトのニーミン(♂)とともに、

飛行機ではるばる四国まで出張買い取りに行ってきました!

今まで一番遠かった買い取り現場は仙台でしたので、遠方記録更新です![]()

買い取りに呼んで下さったのは、

四国の某所に700坪(!)という広大な敷地にお屋敷を構える旧家のかたで、

その昔北前船の廻船問屋として活躍した豪商だったそうでございます。

広大な敷地内には、いくつもの古いおうち&蔵が立っていて壮観だったと

くまきちが話してくれました。

お客様が、お屋敷内の写真のブログ掲載をお許し下さいましたので

(どうもありがとうございます!)、さっそくご紹介させて頂きます。

お屋敷は大正末~昭和初期に建造されたもので、

和洋折衷の作りになっています。

玄関。千本格子の引き戸が美しいです。

・・ちょっと心霊写真ぽくなってる気がしますが(笑)、

それはガラス越しに撮影したためですね。

なまこ壁の蔵。

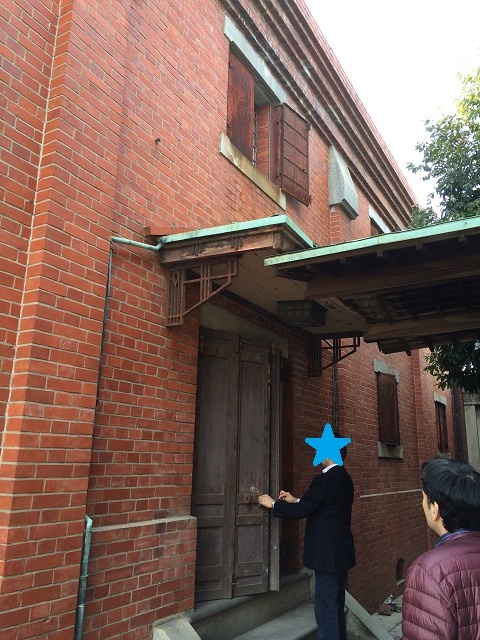

赤レンガ造りの蔵。

どう見ても、街中の路地ですが・・

これもすべてお客様の敷地内なんだそうですよ!

すごいですねえぇぇ~~! ∑( ̄ロ ̄;;;)

こちらは、高貴なお方専用の通用門だったそうです!

ステンドグラス。

灯篭。

応接間。

買い取り作業が終わりホッと一息、代金をお支払いしているところです(^^)

おまけ。

骨付鳥にむしゃぶりつくくまきち!(笑)

この骨付鳥、おみやげに買ってきてくれたので私もいただきましたが、

とってもおいしかったです!![]()

身重な身ゆえ、お留守番するしかありませんでしたが(ノД`)・゚・。

ニーミンの写真とくまきちのみやげ話で、

ワタクシも買取り旅の楽しい雰囲気を味わうことができました、どうもありがとう!

そしてわざわざ当店を買い取りに呼んで下さり、

またブログでの写真使用を快諾して下さったお客様に、心から感謝申し上げます。

このたびは誠にどうもありがとうございました、

また機会がございましたらぜひよろしくお願いいたします!